店舗お知らせ

- 鍼灸 船橋

- 2025/10/14

冷えと鍼灸治療「冷えは万病のもと」

急に気温下がりましたね。

冬に向けてしっかり対応していきましょう。

①冷えは万病のもと

「手足が冷たくて寝つきにくい」

「体が冷えてトイレが近い」

「冬だけでなく一年中冷えてつらい」

そんなお悩みを抱えていませんか?

冷えは、冷えそれ自体も辛いですが体調不良の大きな原因となります。

昔から「冷えは万病のもと」と言われてきましたが、それは冷えが血流や内臓の働き、自律神経のバランスまで深く影響するからです。

肩こり・頭痛・不眠・胃腸の不調・生理痛など、一見すると冷えと関係なさそうな症状の背景にも、実は「体の冷え」が潜んでいることが多いのです。

特に現代人は、エアコンの普及や薄着の習慣、ストレスや食生活の乱れによって、体を冷やしやすい環境にさらされています。冷えを放っておくと慢性的な疲れやだるさにつながり、「なんとなく元気が出ない」という状態に陥りやすくなります。

特に今年は夏が長かったためエアコンによる冷えや、屋外と室内との温度差で自律神経が乱され体温調節がうまくいかずに冷えが出ている方もいらっしゃいます。

②冷えは熱を作りだせていないのか、それとも熱を巡らせられていないのか

冷えには大きく分けて2つのタイプがあると考えます。

ひとつは「熱をつくる力が弱いタイプ」。

胃腸が弱く食べてもエネルギーになりにくい、疲れやすい、風邪をひきやすいといった方に多い冷えです。体を温める力そのものが不足しているため、手足だけでなく体全体が冷えやすいのが特徴です。

もうひとつは「熱を巡らせる力が弱いタイプ」。

エネルギーは作れているのに、それを手足の末端まで届けられないために冷えが起こります。肩こり・むくみ・月経不順などを伴いやすく、ストレスで悪化することも少なくありません。

ご自身の冷えが「作れない」のか「巡らない」のかを知ることは、正しいケアの第一歩です。

③冬に向けて冷えない体づくりを

「夏の病は冬に治す。冬の病は夏に治す」

という言葉があります。

寒さが厳しくなる前に、今から冷えに負けない体を準備しておくことが大切なのです。

そのためには、日常生活の中でできる工夫も欠かせません。

首・手首・足首を冷やさない 温かい食べ物や飲み物を心がける 適度に体を動かし、筋力をつけ熱を生み出す 深呼吸や入浴でリラックスし、自律神経を整える

こうした小さな積み重ねが、冷えにくい体をつくる土台になります。

ただし、生活改善だけではなかなか改善しきれない冷えもあります。そんなときに有効なのが、鍼灸によるケアです。

④鍼灸でできる冷え治療

鍼灸治療では、体の状態に合わせて「熱をつくる力」を高めたり、「熱を巡らせる力」を助けたりするアプローチを行います。ツボに刺激を与えることで血流や自律神経が整い、体の内側から温まっていく感覚を得られる方も多いです。

実際の治療ではこんなツボを使っています。ご家庭でもツボセルフケアにも良いですよ。

三陰交(さんいんこう):足首の内側にあり、冷え性や婦人科系の不調によく用いられるツボ。血流を改善し体を温めます。 足三里(あしさんり):ひざ下にある代表的なツボ。胃腸を整え、エネルギーをつくる力をサポートします。 関元(かんげん):おへその下にあるツボ。体の中心を温め、冷えによるだるさや疲れに効果的です。 太渓(たいけい):足首の内側、くるぶしとアキレス腱の間。腎の働きを補い、体の芯から温めます。

実際の施術では、鍼だけでなくお灸を併用することで、ポカポカとした温かさを体の奥に届けることができます。施術後、「足先まで血が通った感じがする」「夜ぐっすり眠れた」といった声をいただくことも多いです。

⑤まとめ

冷えは誰にでも起こり得る身近な不調ですが、放置してしまうと体のあちこちに不快な症状を招きます。「冷えは万病のもと」という言葉は、現代にも当てはまる大切な教えです。

日常生活の工夫で体を温めることも大事ですが、根本的に「冷えにくい体質」へ導くには、鍼灸による体質改善も力になります。自然治癒力を引き出し体を整え冷えを改善していきます。

そして初めての方でも安心して受けていただけるよう、当院では丁寧にカウンセリングし、その方に合った施術をご提案しています。

もし「冷えで毎年つらい思いをしている」「薬やサプリだけでは改善しない」と感じているなら、ぜひ一度鍼灸を試してみてください。冷えから解放され、冬でも快適に過ごせる体づくりを、私たち鍼灸院爽快館船橋店が全力でサポートいたします。

- 鍼灸 船橋

- 2025/10/08

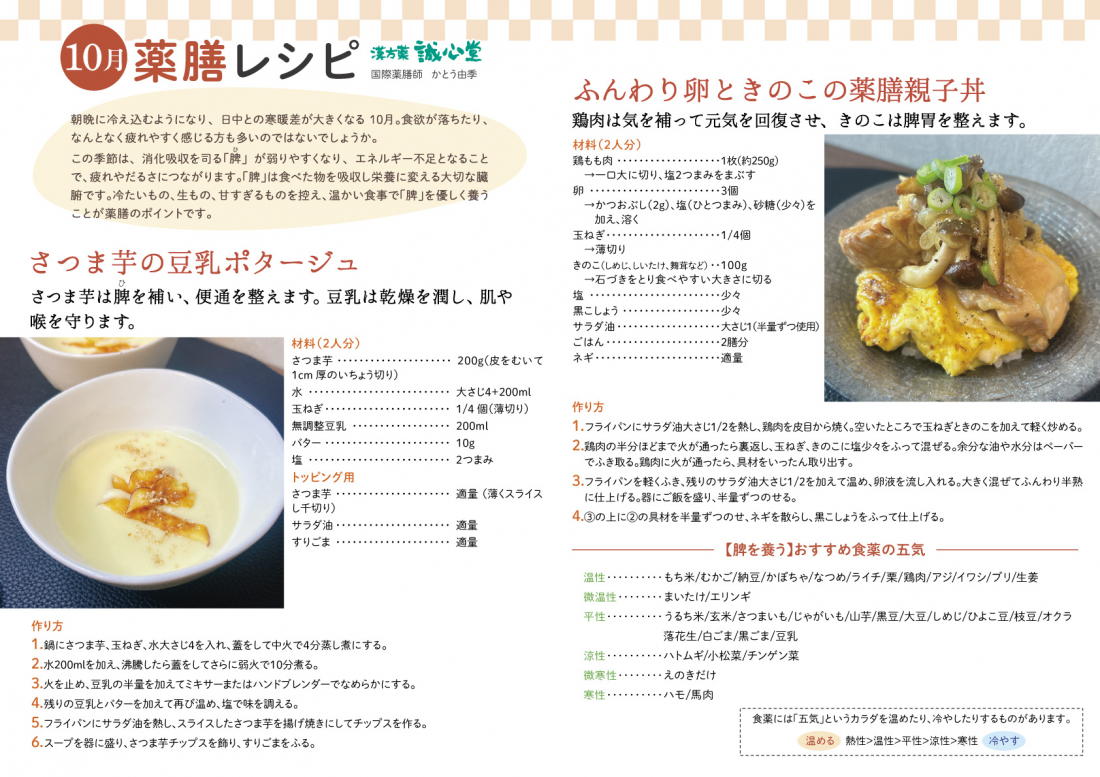

10月薬膳レシピ ふんわり卵ときのこの薬膳親子丼とさつま芋の豆乳ポタージュ

薬膳レシピ

朝晩に冷え込むようになり、日中との寒暖差が大きくなる10月。食欲が落ちたり、なんとなく疲れやすく感じる方も多いのではないでしょうか。

この季節は、消化吸収を司る「脾(ひ)」が弱りやすくなり、エネルギー不足となることで、疲れやだるさにつながります。「脾」は食べた物を吸収し栄養に変える大切な臓腑です。冷たいもの、生もの、甘すぎるものを控え、温かい食事で「脾」を優しく養うことが薬膳のポイントです。

【脾を養うおすすめ食薬の五気】

温性

もち米/むかご/納豆/かぼちゃ/なつめ/ライチ/栗/鶏肉/アジ/イワシ/ブリ/生姜

微温性

まいたけ/エリンギ

平性

うるち米/玄米/さつまいも/じゃがいも/山芋/黒豆/大豆/しめじ/ひよこ豆/枝豆/オクラ/落花生/白ごま/黒ごま/豆乳

涼性

ハトムギ/小松菜/チンゲン菜

微寒性

えのきだけ

寒性

ハモ/馬肉

食薬には「五気」と呼ばれる、体を温めたり冷やしたりする性質があります。

温める:熱性 > 温性 > 平性 > 涼性 > 寒性:冷やす

【レシピ①】 ふんわり卵ときのこの薬膳親子丼

鶏肉は気を補って元気を回復させ、きのこは脾胃を整えます。

材料(2人分)

鶏もも肉…1枚(約250g)→一口大に切り、塩2つまみをまぶす

卵…3個 →かつおぶし(2g)、塩(ひとつまみ)、砂糖(少々)を加えて溶く

玉ねぎ…1/4個 →薄切り

きのこ(しめじ・しいたけ・まいたけなど)…100g →石づきをとり食べやすく切る

塩…少々

黒こしょう…少々

サラダ油…大さじ1(半量ずつ使用)

ごはん…2膳分

ネギ…適量

作り方

フライパンにサラダ油大さじ1/2を熱し、鶏肉を皮目から焼く。空いたところで玉ねぎときのこを加えて軽く炒める。

鶏肉の半分ほどまで火が通ったら裏返し、玉ねぎ・きのこに塩少々をふって混ぜる。余分な油や水分はペーパーでふき取る。鶏肉に火が通ったら、具材をいったん取り出す。

フライパンを軽くふき、残りのサラダ油大さじ1/2を加えて温め、卵液を流し入れる。大きく混ぜてふんわり半熟に仕上げる。器にご飯を盛り、卵を半量ずつのせる。

その上に②の具材を半量ずつのせ、ネギを散らし、黒こしょうをふって仕上げる。

【レシピ②】 さつま芋の豆乳ポタージュ

さつま芋は脾を補い便通を整えます。豆乳は乾燥を潤し、肌や喉を守ります。

材料(2人分)

さつま芋…200g(皮をむき1cm厚のいちょう切り)

水…大さじ4+200ml

玉ねぎ…1/4個(薄切り)

無調整豆乳…200ml

バター…10g

塩…2つまみ

(トッピング用)

さつま芋…適量(薄くスライスし千切り)

サラダ油…適量

すりごま…適量

作り方

鍋にさつま芋・玉ねぎ・水大さじ4を入れ、蓋をして中火で4分蒸し煮にする。

水200mlを加え、沸騰したら蓋をしてさらに弱火で10分煮る。

火を止め、豆乳の半量を加えてミキサーまたはハンドブレンダーでなめらかにする。

残りの豆乳とバターを加えて再び温め、塩で味を調える。

フライパンにサラダ油を熱し、スライスしたさつま芋を揚げ焼きにしてチップスを作る。

スープを器に盛り、チップスを飾り、すりごまをふる。

- 鍼灸 船橋

- 2025/10/07

秋を乗り切る養生

10月になりました。

朝晩は涼しくなりましたね。

スーパーには秋の果物や食材も増え季節が変わってきたのを感じます。

① 秋は乾燥の季節

長い夏の暑さが落ち着き、心地よい風が吹く秋。

しかし同時に、空気が一気に乾燥してくる季節でもあります。

「のどがイガイガする」

「肌がカサつく」

「便が硬くなって出にくい」

といった不調を感じやすいのもこの時期の特徴です。

中医学では、秋は乾燥である「燥邪(そうじゃ)」が体に入りやすい季節と考えます。乾燥は肺に影響を与えやすく、咳やのどの不快感、さらにはお通じの乱れまで引き起こします。秋はしっかりと潤いを補い、体を内側から守ることが大切です。

② 秋の食養生

乾燥対策の基本は「潤いを与える食材」を意識することです。

例えば、れんこん・大根・白きくらげ・梨・はちみつなどは、肺やのどを潤し、咳や乾燥を和らげてくれます。

旬の果物である柿やぶどうもおすすめですが、冷やしすぎると胃腸に負担がかかるため、食べ過ぎには注意が必要です。

また、乾燥が進むと便秘になりやすいため、ごま・くるみ・オリーブオイルなどの油分を適度に取り入れると、お通じのスムーズさを助けてくれます。

温かいスープやお粥にこれらの食材を取り入れると、体も心もほっと和みます。

③ 秋の生活養生

秋は夏の疲れがどっと出やすい時期でもあります。朝晩の冷え込みが強くなるので、薄着で過ごすと体が冷えて免疫力が下がってしまいます。

首・足首・お腹は特に冷やさないように心がけましょう。

また、乾燥対策としては「加湿」も大切です。寝室に濡れタオルをかけたり、湯気の立つ料理を増やしたりと、生活の中でできる工夫を取り入れてみましょう。入浴の際に湯船にゆっくり浸かることも、体の潤いを補う大切なケアになります。

④ 秋のメンタルケア

中医学では、秋は「肺」とつながりが深く、肺は「悲しみ」の感情と関係しています。

そのため、秋になるとなんとなく気分が沈んだり、寂しさを感じたりと物悲しい気持ちになりますよね。

秋になり日照時間が減少することでセロトニンの分泌が減ったり、季節の変わり目による自律神経の乱れなど様々な要因で気持ちにも影響が出ます。これは自然なことですが、放っておくと心身の不調につながることもあります。

おすすめは、日中日に当たること、深呼吸を習慣にすること。肺にしっかりと新鮮な空気を取り込み、ゆっくり吐き出すことで、自律神経が整い気持ちが落ち着きます。また、秋の澄んだ空の下で軽い散歩をすると、心もリフレッシュされます。

⑤ 家庭でできるツボのケア

鍼灸院での施術はもちろん効果的ですが、日常生活でも手軽にできるツボ押しがあります。

尺沢(しゃくたく):ひじの内側、親指側にあるツボ。咳やのどの不調に。 列缺(れっけつ):手首の親指側から少し上、骨の際にあるツボ。乾燥による咳や鼻の不快感に。 太淵(たいえん):手首のしわの親指側にあるツボ。呼吸を整え、気持ちも落ち着きます。

これらのツボを、気持ちよいと感じる程度にゆっくり押してみてください。お風呂上がりやリラックスしている時に行うのが効果的です。

今回ご紹介したのはすべて肺(乾燥に弱く秋に働きが乱れる)のツボです。

秋は心身ともに「乾燥」に影響を受けやすい季節です。

食事・生活・心のケア、そして手軽なツボ押しを組み合わせることで、日々の不調を予防しやすくなります。小さな工夫を積み重ねて、心地よい秋を元気に過ごしていきましょう。

鍼灸院爽快館船橋店では、こうした季節の体調変化に合わせたケアも大切にしています。お困りのことがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。

- 鍼灸 船橋

- 2025/09/30

胃内停水とは?未病先防!!

胃がチャポチャポする?——それ、「胃内停水」かもしれません。

「横になるとお腹がチャポチャポ音を立てる」

「動くと胃の中で水が動く音がする」

「心窩部のあたりを握りこぶしで軽くたたくとチャポチャポ水の音がする」

そんな症状に心当たりはありませんか?それは、東洋医学で「胃内停水(いないていすい)」と呼ばれる状態かもしれません。

1.胃内停水とは?

胃の中に本来なら消化吸収されるはずの水分が長く停滞し、まるで「水がたまった袋」のようになってしまうのが胃内停水です。自覚がなくても、体の不調の根本にこの停滞が隠れていることもあります。

私たち鍼灸院爽快館では、「病気とまではいかないけれど、なんとなくつらい」という未病(みびょう)のサインにこそ丁寧に向き合っています。今回は、この「胃内停水」について、原因や体への影響、そして鍼灸による改善法についてお話しします。

2.胃内停水の原因とは?

胃内停水は、いわば「胃に余分な水が溜まってしまった状態」。その原因には、いくつかの生活習慣や体質的な傾向が関係しています。

まず大きな原因は「脾胃(ひい)の虚弱」です。東洋医学では、胃や消化吸収をつかさどる脾の働きが弱まると、水分をうまくさばくことができず、胃の中に水がたまってしまうと考えられています。

次に、冷たい飲食物のとりすぎも大きな要因です。冷たいものは脾胃の働きを低下させ、消化が滞ります。特に冷たい飲み物を一気に飲む、氷入りのジュースを頻繁にとる習慣がある方は注意が必要です。

また、暴飲暴食や早食い、ストレスによる自律神経の乱れ、慢性的な睡眠不足も、胃の動きを弱め、停滞を引き起こす原因になります。

さらに体質的に「水分代謝が苦手」な方、つまりむくみやすい、冷えやすい方も、胃内停水を起こしやすい傾向があります。

3.胃内停水はどんな悪さをするの?

胃内に水分が停滞すると、消化・吸収の機能がうまく働かなくなり、さまざまな不調の引き金になります。代表的な症状としては以下のようなものがあります。

食後の胃もたれや吐き気

みぞおちの不快感や圧迫感

横になるとお腹が音を立てる(振水音)

食欲不振や疲労感

吐くほどではないが、常に気持ち悪い

口の中のねばつき、白い舌苔

体が重だるく感じる、むくみやすい

これらの症状は、胃だけでなく全身に影響を及ぼします。食事をおいしく感じられない、朝からだるくて起きられない、日中もなんとなく力が入らない……。そんな状態が続くと、気持ちも落ち込みやすくなり、悪循環に陥ってしまいます。

「胃内停水」そのものは胃に水がたまりチャポチャポ音がするだけなのですが、その裏には胃腸の消化吸収の低下や冷え、余分な水分がたまる「水湿」状態が進行していくので、その先に色々な体調不良が起こる可能性があります。

また、「胃内停水」をそもそも起こしている脾胃虚弱や胃の冷え、暴飲暴食やストレスなどは他の不調を起こす可能性もあります。

なので、色々な不調が起こる前に「胃内停水」と引き起こしている原因を解決することが大切なのです。

つまり『未病先防』(病気が発症する前に、体質を見ながら予防していく考え方)です!!

4.鍼灸による胃内停水のアプローチ

鍼灸では、胃内停水を「脾胃虚弱」や「胃の冷え」、「水湿の停滞」としてとらえ、まずは胃腸の働きを助けること、次に水分代謝を促すことを目指します。

体質に応じて施術内容は異なりますが、代表的な鍼灸のツボをご紹介します。

・胃腸の働きを高めるツボ

中脘(ちゅうかん):胃の中心にあたるツボ。消化機能を高め、胃の不快感をやわらげます。

鍼にお灸をプラスすることで胃にたまった水をさばきます。

・足三里(あしさんり):胃腸全体の働きを活性化させ、元気を補う重要なツボ。食欲不振や胃もたれにも有効です。

・脾兪(ひゆ)/胃兪(いゆ):背中側にある、脾と胃のエネルギーを整えるツボ。消化吸収の力を高めます。

・陰陵泉(いんりょうせん):膝の内側にあるツボで、体内の余分な水分をさばく働きがあります。むくみやだるさにも効果的です。

鍼やお灸を通じてこれらのツボにやさしく刺激を与えることで、体が本来持っている水分の調整力や胃腸の働きが引き出され、自然と「チャポチャポ感」がなくなっていく方も多くいらっしゃいます。

胃内停水は病院で診断されるようなものではありませんが体からの大切なサインです。

鍼灸は、体質を見極め、あなたの不調にやさしく働きかける伝統的な療法です。胃の不快感や重だるさを少しでも軽くしつつ、その先にある体調の悪化を事前に防ぐ。

そうすることで未来の自分の健康を手に入れることができます。毎日をもっと元気で軽やかに過ごしていただきたいと願っています。

まずは、あなたの体の声に耳を傾けてみませんか?

私たちがしっかりとサポートいたします。

- 鍼灸 船橋

- 2025/09/23

耳鳴りと鍼灸治療

耳鳴りでお悩みのあなたへ~鍼灸で心と体のバランスを整えましょう~

「キーン」「ジー」「ボー」といった音が、周囲には何もないのに聞こえてしまう耳鳴り。

静かな場所で音が気になり、集中できなかったり、夜眠れなかったり、つらい症状で悩んでいる方は多くいらっしゃいます。

耳鳴りは目に見えない症状だからこそ、周囲に理解されにくく、不安やストレスが重なることも少なくありません。

また、耳鳴りそのものがストレスとなり耳鳴りが悪化するという悪循環に陥っている方も少なくなりません。

1.耳鳴りとは

耳鳴りとは、実際には音がないのに、本人だけが聞こえる異常な音のことを言います。音の種類や感じ方は人それぞれで、「キーンという高音」や「ザーッとした雑音」「ボーッという低い音」など多様です。耳鳴りは症状の一つであり、病名ではありませんが、日常生活の質に大きな影響を及ぼすことがあります。

2.耳鳴りの原因

西洋医学では、耳鳴りは聴覚の異常として扱われ、いくつかの疾患が関係していると考えられています。主な原因疾患には次のようなものがあります。

加齢性難聴(老人性難聴)

加齢によって内耳の有毛細胞が減少し、聴力が低下する過程で耳鳴りを伴うことがあります。

突発性難聴

突然、片側の耳が聞こえにくくなる病気で、耳鳴りやめまいを同時に感じることが多いです。

メニエール病

内耳にあるリンパ液の異常が原因とされ、耳鳴り・難聴・回転性めまいを繰り返す特徴があります。

耳管開放症

耳管が開きっぱなしになり、自分の声や呼吸音が大きく響くとともに、耳鳴りが起こることがあります。

聴神経腫瘍(前庭神経鞘腫)

聴神経にできる良性腫瘍で、片側性の耳鳴りや難聴を引き起こす場合があります。

また、以下のような身体全体の状態も耳鳴りに影響することがあります。

高血圧、低血圧:血流の変動により耳周辺の血管に影響が及ぶ

糖尿病:末梢神経や血管障害による聴覚系への影響

ストレス・自律神経失調症:脳内の感覚処理に関わるバランスの乱れ

このように耳鳴りの背景には複数の要因があり、原因がはっきりしない「特発性耳鳴り」として扱われることもあります。鍼灸での治療対象となるものとならないものがあります。

3.西洋医学での治療

耳鼻科では聴力検査やMRI、血液検査などを用いて原因を特定します。原因疾患が判明した場合はその治療が優先され、並行して耳鳴りへの対処が行われます。

主な治療方法は以下のとおりです:

薬物療法:血流改善薬(イソソルビドなど)、抗不安薬、ビタミンB12などの投与

音響療法:補聴器やホワイトノイズを用い、耳鳴りを目立たなくする治療法

カウンセリング:不安やストレスに対する心理的サポートやTinnitus Retraining Therapy(TRT)

ただし、これらの治療を行っても耳鳴りの完全な解消に至らないことも多く、補完療法として鍼灸が注目されています。血流改善薬とビタミンB12を処方されている方はよくみます。

4.耳鳴りに対する鍼灸治療

中医学では、耳鳴りを「腎(じん)・肝(かん)・脾(ひ)」の機能失調や気血の乱れととらえ、体質を「虚証」と「実証」に分けて治療を行います。

・虚証タイプ

疲れやすい、冷えやすい、耳鳴りが断続的に続くタイプ。「ジー」という低い耳鳴が起こりやすい。

原因は「腎虚(じんきょ)」による聴覚の弱りとされ、補腎・補気の治療が行われます。

足三里(あしさんり)、腎兪(じんゆ)、太渓(たいけい)、三陰交(さんいんこう)などのツボを使います。

・実証タイプ

ストレス過多、怒りっぽい、頭痛や肩こりを伴う耳鳴り。これは「肝火上炎(かんかじょうえん)」や「痰濁上擾(たんだくじょうじょう)」といった気滞・熱・水毒によるものです。

ストレスの場合は「キーン」という高音の耳鳴りがおこりやすい。

瀉法により気の流れを整えます。

太衝(たいしょう)、風池(ふうち)、百会(ひゃくえ)、合谷(ごうこく)などのツボを使います。

鍼灸治療では自律神経を整える効果もあるため耳鳴りの背景にあるストレスの緩和にもつながります。

耳鳴りは「病気」であると同時に「不調のサイン」です。耳鳴りは、からだからの「助けて」という小さなサインかもしれません。

また、耳鳴りは西洋医学でも劇的な効果のある薬はなく、鍼灸でも難しい疾患の一つではありますが、焦らずにしっかりと体を整えていくことで音が小さくなったり音を受け入れられるようになることも多いです。

「この音がなければ、もっと眠れるのに」

「誰にもわかってもらえないつらさがある」

そんな想いを、どうか一人で抱え込まずにご相談ください。