店舗お知らせ

- 鍼灸 船橋

- 2026/02/01

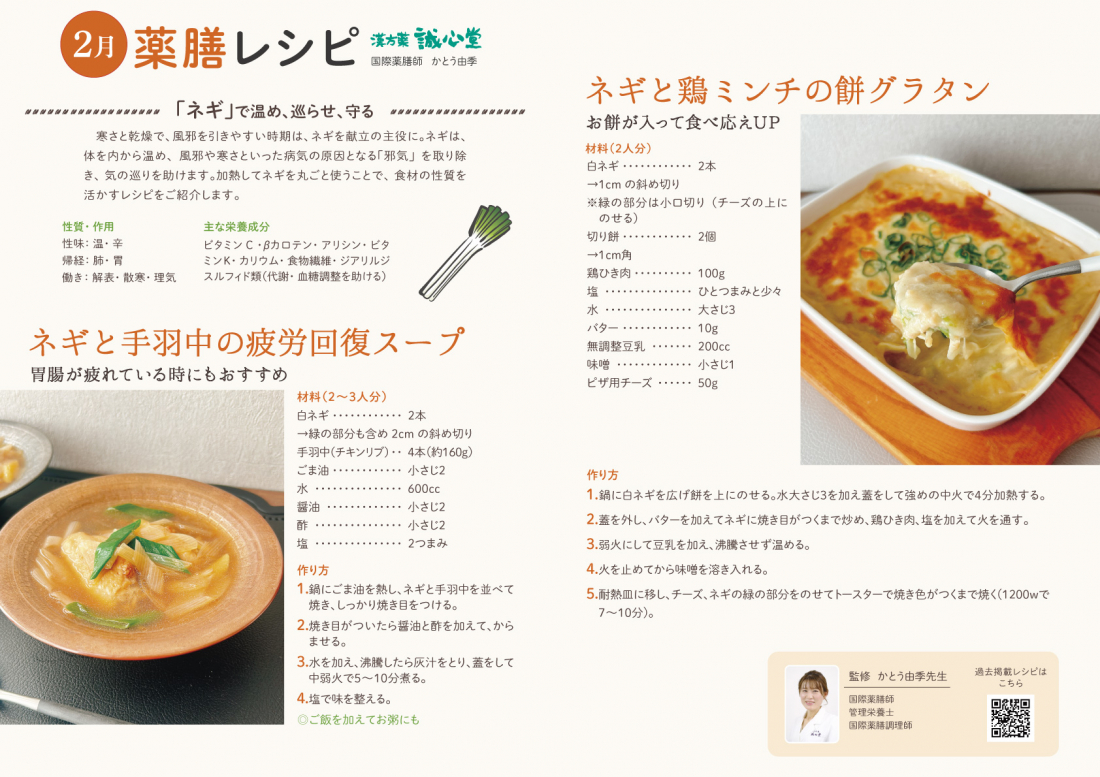

2026年2月薬膳レシピ ネギと手羽中の疲労回復スープ&ネギと鶏ミンチの餅グラタン

寒さと乾燥が気になるこの季節に、ぜひ取り入れていただきたいのが、ネギを主役にしたこちらの薬膳レシピです。

ネギは体を内側から温め、冷えや風邪の原因となる「邪気」を追い払い、気の巡りを整えてくれる心強い食材。加熱して丸ごと使うことで、甘みとやさしい温性が引き立ち、胃腸に負担をかけにくいのも特長です。

「ネギと手羽中の疲労回復スープ」は、コクがありながらも後味はすっきり。体力が落ちている時や、食欲がない時にも無理なく食べられます。ご飯を加えてお粥にすれば、さらに消化にやさしく、回復期にもおすすめです。

一方、「ネギと鶏ミンチの餅グラタン」は、豆乳と味噌のまろやかな味わいに、ネギの甘みとお餅の満足感が加わり、心も体もほっと温まる一品。冷えやすい方、疲れがたまりやすい方の“養生ごはん”として、日常に取り入れてみてください。

無理せず、おいしく整える――そんな薬膳の魅力が詰まったレシピです。

寒さと乾燥で、風邪を引きやすい時期は、ネギを献立の主役に。

ネギは、体を内から温め、風邪や寒さといった病気の原因となる「邪気」を取り除き、気の巡りを助けます。

加熱してネギを丸ごと使うことで、食材の性質を活かすレシピをご紹介します。

【主な栄養成分】

ビタミンC・βカロテン・アリシン・ビタミンK・カリウム・食物繊維・ジアリルジスルフィド類(代謝・血糖調整を助ける)

【性質・作用】

性味:温・辛

帰経:肺・胃

働き:解表・散寒・理気

ネギと鶏ミンチの餅グラタン

お餅が入って食べ応えUP

【材料 2人分】

白ネギ・・・・・・・・・・・・ 2本

→1cmの斜め切り

※緑の部分は小口切り(チーズの上にのせる)

切り餅・・・・・・・・・・・・ 2個

→1cm角

鶏ひき肉・・・・・・・・・・ 100g

塩 ・・・・・・・・・・・・・・・ ひとつまみと少々

水 ・・・・・・・・・・・・・・・ 大さじ3

バター ・・・・・・・・・・・・ 10g

無調整豆乳 ・・・・・・・ 200cc

味噌 ・・・・・・・・・・・・・ 小さじ1

ピザ用チーズ ・・・・・・ 50g

【作り方】

1.鍋に白ネギを広げ餅を上にのせる。水大さじ3を加え蓋をして強めの中火で4分加熱する。

2.蓋を外し、バターを加えてネギに焼き目がつくまで炒め、鶏ひき肉、塩を加えて火を通す。

3.弱火にして豆乳を加え、沸騰させず温める。

4.火を止めてから味噌を溶き入れる。

5.耐熱皿に移し、チーズ、ネギの緑の部分をのせてトースターで焼き色がつくまで焼く(1200wで7~10分)。

ネギと手羽中の疲労回復スープ

胃腸が疲れている時にもおすすめ

【材料(2~3人分)】

白ネギ・・・・・・・・・・・・ 2本

→緑の部分も含め2cmの斜め切り

手羽中(チキンリブ)・・ 4本(約160g)

ごま油 ・・・・・・・・・・・・ 小さじ2

水 ・・・・・・・・・・・・・・・ 600cc

醤油 ・・・・・・・・・・・・・ 小さじ2

酢 ・・・・・・・・・・・・・・・ 小さじ2

塩 ・・・・・・・・・・・・・・・ 2つまみ

「ネギ」で温め、巡らせ、守る

【作り方】

1.鍋にごま油を熱し、ネギと手羽中を並べて焼き、しっかり焼き目をつける。

2.焼き目がついたら醤油と酢を加えて、からませる。

3.水を加え、沸騰したら灰汁をとり、蓋をして中弱火で5~10分煮る。

4.塩で味を整える。

◎ご飯を加えてお粥にも

- 鍼灸 船橋

- 2026/02/01

2月休みのお知らせ

2月のお休みは以下の通りとなっております。

ご迷惑おかけいたしますがよろしくお願いいたします。

2/8(日)14時まで

2/19(木)

- 鍼灸 船橋

- 2025/12/24

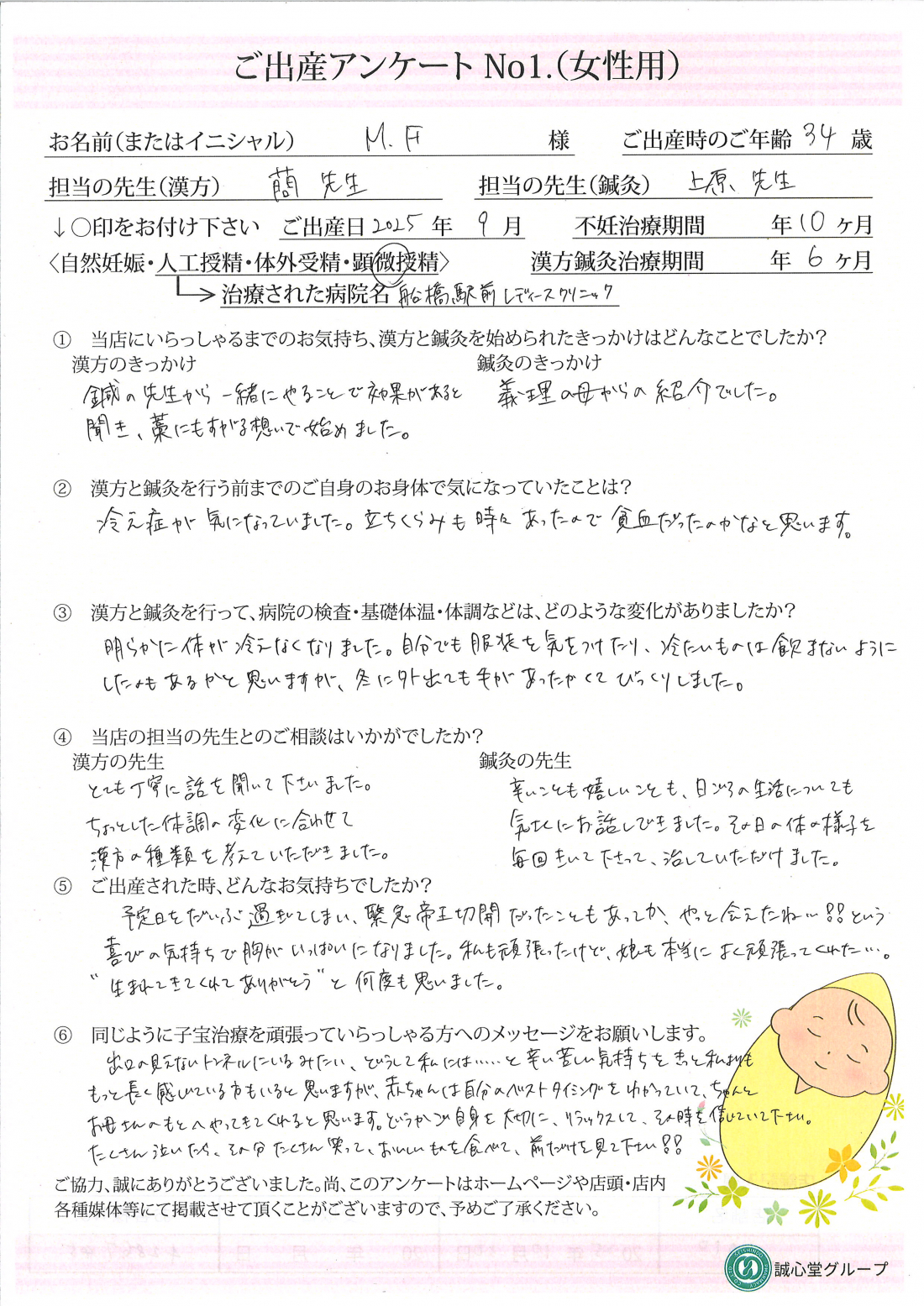

出産アンケート(34歳・体外受精・漢方鍼灸併用)

34歳(ご出産時)

■ 治療歴(ART・移植回数など)不妊治療歴:10か月

漢方・鍼灸治療期間:6ヶ月

治療内容:体外受精(ART)

通院病院:船橋駅前レディースクリニック

冷え症

気になっていた立ちくらみ

ご本人としては「貧血だったのかな」と感じていた

■ 鍼灸・漢方で変わったこと明らかに体が冷えなくなった

自分でも服装や食事(冷たいものを控える)を意識するようになった

冬でも外に出て寒さを感じにくくなり驚いた

■ ご本人の言葉(短文)

「自分を大切に、リラックスして、その時を信じて下さい。

~~~~~~~~~~~~~

お名前(またはイニシャル)

M・F 様 ご出産時のご年齢 34歳

担当の先生(漢方) 蘭先生

担当の先生(鍼灸) 土原先生

ご出産日 2025年 9月

不妊治療期間 10ヶ月

〈顕微授精〉船橋駅前レディースクリニック

漢方鍼灸治療期間 6ヶ月

① 当店にいらっしゃるまでのお気持ち、漢方と鍼灸を始められたきっかけはどんなことでしたか?

漢方のきっかけ

鍼の先生から一緒にやることで効果があると聞き、薬にはあまり頼りたくないと思って始めました。

鍼灸のきっかけ

義理の母からの紹介でした。

② 漢方と鍼灸を行う前までのご自身のお身体で気になっていたことは?

冷え症や、気になっていました。立ちくらみも時々あったので、貧血だったのかなと思います。

③ 漢方と鍼灸を行って、病院の検査・基礎体温・体調などは、どのような変化がありましたか?

明らかに体が冷えなくなりました。自分でも服装を気をつけたり、冷たいものは食べないようにしたのもあるかと思いますが、冬に外出しても平気になったのでびっくりしました。

④ 当店の担当の先生とのご相談はいかがでしたか?

漢方の先生

とても丁寧に話を聞いて下さいました。

ちょっとした体調の変化に合わせて、漢方の種類を変えていただきました。

鍼灸の先生

辛いことも嬉しいことも、日々の生活についても、気さくにお話しできました。その日の身体の様子を毎回聞いてくださって、治していただけました。

⑤ ご出産された時、どんなお気持ちでしたか?

予定日をかなり過ぎてしまい、緊急帝王切開だったこともあってか、「やっと会えたね…!!」という喜びの気持ちで胸がいっぱいになりました。私も頑張ったけど娘も本当に良く頑張ってくれた。

「生まれてきてくれてありがとう」と何度も思いました。

⑥ 同じように子宝治療を頑張っていらっしゃる方へのメッセージをお願いします。

出口の見えないトンネルにいるみたいで、どうして私ばかり…と辛い気持ちをきっと私よりももっと長く感じている方もいると思いますが、赤ちゃんは自分のベストタイミンわかっていて、ちゃんとお母さんのもとへやってきてくれると思います。

どうかご自身を大切に、リラックスしてその時を信じていてください。沢山泣いたらその分たくさん笑って美味しいものを食べて、前だけを見てください。

~~~~~~~~~~~~~

- 鍼灸 船橋

- 2025/12/23

年末年始に暴飲暴食で疲れた胃腸を、ツボでやさしくケアする

年末年始は、忘年会・クリスマス・おせち・新年会と、つい食べ過ぎ・飲み過ぎが続く時期ですね。でも楽しい時間のあとに、

「なんだか胃が重い…」

「食欲が戻らない」

そんな“胃腸のお疲れサイン”を感じていませんか?

中医学では、胃腸は体の中心となる「気」をつかさどる大切な臓腑と考えます。

胃腸の不調が出た時点でしっかり対策をせず乱れたままにしておくと、だるさや肌荒れ、冷えなどにもつながりやすいため、早めのケアがポイントです。

今日は、年末年始の胃腸疲れに役立つツボと、胃にやさしい食材をご紹介します。

胃腸の回復を助ける4つのツボ

以下のツボはすべて、誠心堂薬局の公式ページで写真付き説明がありますので是非ご覧ください。

(※ツボの取り方は誠心堂薬局のツボ案内をご覧ください)

● 中脘(ちゅうかん)

胃の働きを整え、胃もたれや張りをやわらげます。

おへそから指4〜5本分上、みぞおちの手前あたり

参考:https://www.seishin-do.co.jp/topic/tsubo/

● 足三里(あしさんり)

胃腸の消化吸収を助け、疲労回復にも効果的な“万能のツボ”。

膝のお皿(膝蓋骨)の外側下のくぼみから、指4本分下、すねの外側部分

参考:https://www.seishin-do.co.jp/topic/tsubo/

● 陰陵泉(いんりょうせん)

食べ過ぎで重だるい胃腸に。体内の余分な水分の巡りも整えます。

膝の内側にある骨の出っ張りのすぐ下あたりのくぼみ(足の内くるぶしから骨の内側を上にたどって指が止まるあたり)

参考:https://www.seishin-do.co.jp/topic/tsubo/

● 内関(ないかん)

胸のつかえ、吐き気、ストレス性の胃の不快感に役立ちます。

手首のしわから指3本分肘側へ、腕の内側の中央(2本の腱の間)

参考:https://www.seishin-do.co.jp/topic/tsubo/

押すときのコツ

・痛気持ちいい強さで10秒×3セット

・呼吸をゆっくり

・お風呂上がりなど、体が温まった状態がおすすめ

胃腸にやさしい食材で“リセット”

胃腸が疲れている時は、まずは「負担をかけない食事」に戻すことが大切です。

~ 体をあたため、消化に優しい食材~

大根、かぶ、白菜、にんじんなどの煮野菜 白身魚、豆腐、鶏ささみなど脂肪の少ないタンパク質 おかゆ、雑炊、やわらかい煮込みうどん しょうがを少量加えたスープ 胃を休める具の少ない味噌汁

逆に、揚げ物、アルコール、冷たい飲み物、香辛料の強い料理は回復を遅らせます。数日だけでも控えると、ぐっと楽になります。

それでも不調が続くときは…

セルフケアで改善してくれば問題ありませんが、

「胃の重さが抜けない」

「ずっと消化不良が続く」

「食欲が戻らない」

という場合は、体のバランスが大きく崩れている可能性があります。

爽快館では、胃腸の働きを高めるツボに鍼灸でアプローチし、自律神経の乱れや気血の巡りを整えながら、自然な回復力を引き出す施術を行っています。

年末年始の疲れをそのままにせず、早めのケアで体を整えていきましょう。どんな状態でも遠慮なくご相談くださいね。

- 鍼灸 船橋

- 2025/12/16

妊娠・出産・産後までのケア

妊娠・出産・産後……女性の体はこの期間に大きく変化します。

嬉しさも期待もある一方で、「本当にうまくいくのかな」「自分の体で大丈夫かな」と不安を感じることもありますよね。そんな女性の心と体を支えられるよう、鍼灸院爽快館では“妊娠前・妊娠中・産後”の3つの時期に寄り添うケアを大切にしています。

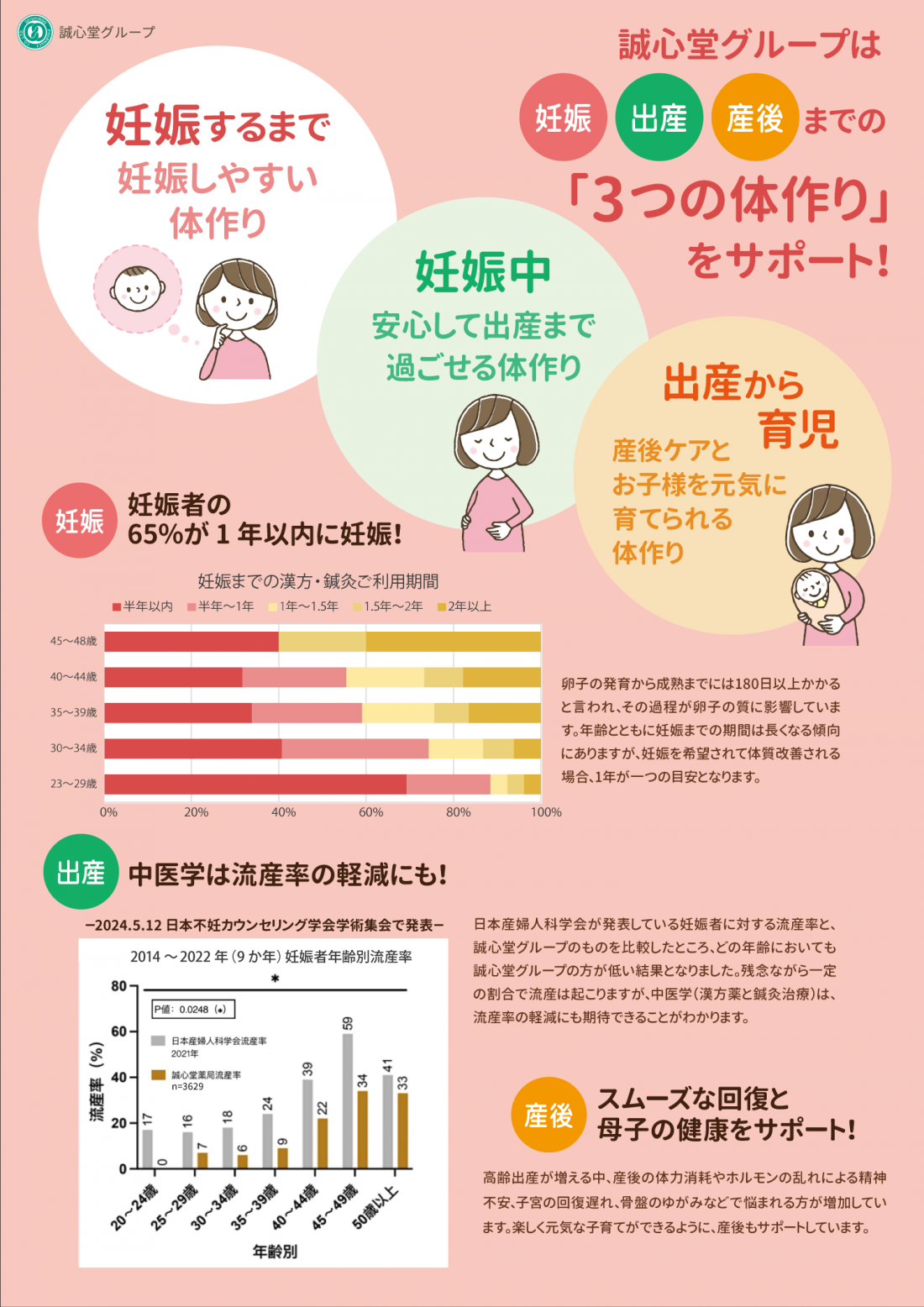

今回のデータでは、妊活中の方の65%が1年以内に妊娠されていることが示されています。

卵子の成長には180日以上が必要といわれ、妊娠に向けた体作りは今日・明日で劇的に変わるものではありません。でも、だからこそ日々の積み重ねが体をしっかり整え、妊娠につながっていきます。

●妊娠前 ― 妊娠しやすい体作り

・生理周期が乱れやすい

・冷えが強い

・疲れが取れない

・妊活が思うように進まない

こうしたお悩みは、体が「整う準備ができていないよ」というサインのことがよくあります。

鍼灸では血流を整え、ホルモンバランスをやさしく調え、赤ちゃんを迎える土台づくりをサポートします。漢方を併用することで、より体質の根本からの改善が期待できます。

妊娠はゴールではありません。妊娠期を安心して過ごし、元気に子育てできる身体作りを継続してサポートしていきます。

●妊娠中 ― 安心して出産まで過ごせる体作り

妊娠中は体にとってとてもエネルギーを使う時期。

つわり・肩こり・腰痛・むくみ・足が攣る・眠りの浅さ・逆子など、体の変化に振り回されてしまう方も少なくありません。

「お腹の赤ちゃんに鍼は大丈夫…?」と不安に感じる方も多いと思いますが、妊娠中の鍼灸は安全性に配慮した優しい施術で行い、多くの妊婦さんに利用されています。

また、データでは中医学的ケアは流産率の軽減にも期待ができることが示唆されています。

データは誠心堂で妊娠出産をされた方をまとめたものなので、もちろん絶対ではありませんが、母体の体調を安定させることは妊娠継続においてとても大切。体調の維持を支える鍼灸・漢方は妊娠中の味方になります。

●産後 ― 回復と育児を楽しむ体作り

赤ちゃんが生まれてくると生活は一気に忙しくなり、ママの体は後回しになりがちです。

産後はホルモンの大きな変動・睡眠不足・授乳・抱っこ・姿勢の負担などが重なり、

・肩こり・腰痛

・骨盤のぐらつき

・疲れやすさ

・気持ちの落ち込み

などの不調が出やすくなります。

産後ケアは「贅沢」ではなく「必要な体のメンテナンス」。

体を整えることで気力も戻りやすく、赤ちゃんとの時間をより楽しめるようになります。

鍼灸で筋肉の緊張や産後特有の冷えを整え、漢方で気血の不足を補うことで、スムーズな回復を目指します。

●初めての方へ

鍼灸が初めてだと、痛みや熱さを心配される方が多いですが、

爽快館の施術はとても穏やかで心地よい刺激です。

「うとうとしてしまった」「気持ちがホッとした」とお声をいただくことがたくさんあります。

無理をしない施術で、それぞれの体調・体質に合わせて進めますのでご安心ください。

妊娠前・妊娠中・産後。

どの時期も、女性の体は一生懸命がんばっています。

そのがんばりに寄り添い、少しでも軽くし、より幸せな時間にしていくためのサポートを鍼灸院爽快館は行っています。

一人で抱え込まなくて大丈夫です。

体のお悩み、妊活や妊娠・産後の不安、どんなことでもお気軽にご相談ください。

これからの人生がよりあたたかく、健やかに過ごせるよう全力でサポートさせていただきます。