店舗お知らせ

- 鍼灸 船橋

- 2025/11/12

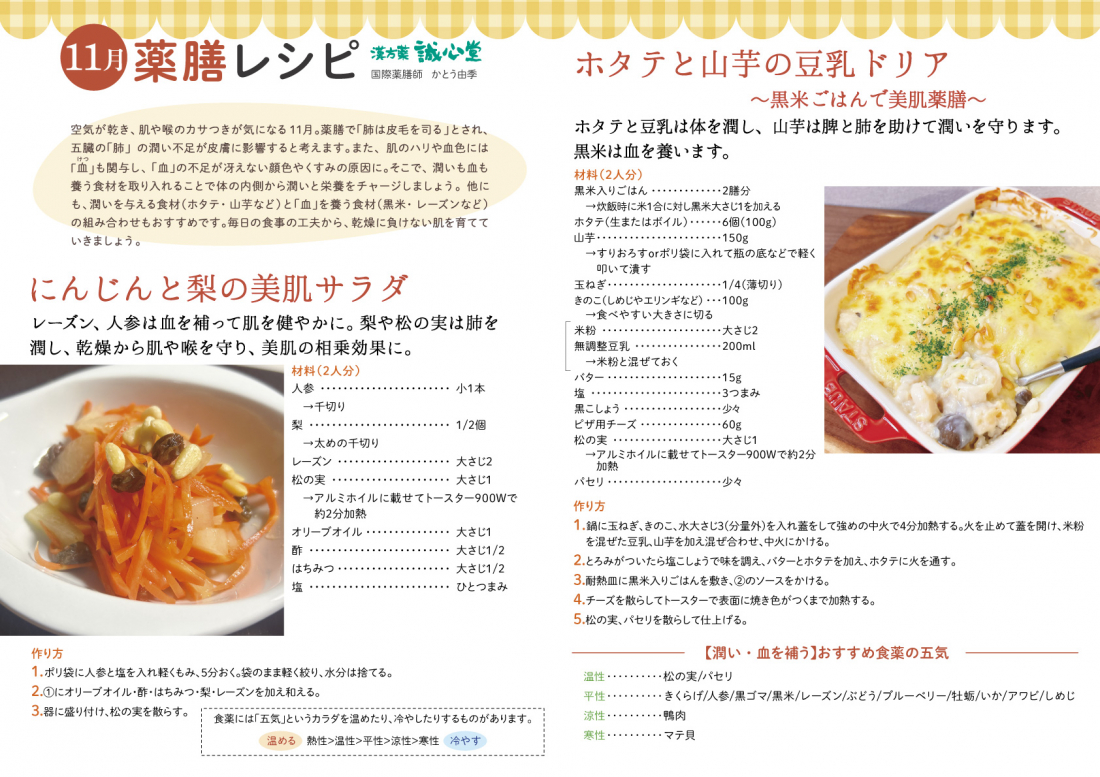

11月薬膳レシピ(滋陰養血) にんじんと梨の美肌サラダ&ホタテと山芋の豆乳ドリア ~黒米ごはんで美肌薬膳~

薬膳レシピ

空気が乾き、肌や喉のカサつきが気になる11月。

薬膳で「肺は皮毛を司る」とされ、五臓の「肺」の潤い不足が皮膚に影響すると考えます。

また、肌のハリや血色には「血(けつ)」も関与し、「血」の不足が冴えない顔色やくすみの原因に。

そこで、潤いも血も養う食材を取り入れることで、体の内側から潤いと栄養をチャージしましょう。

他にも、潤いを与える食材(ホタテ・山芋など)と「血」を養う食材(黒米・レーズンなど)の組み合わせもおすすめです。

毎日の食事の工夫から、乾燥に負けない肌を育てていきましょう。

【潤い・血を補う】おすすめ食薬の五気

温性‥‥‥‥‥松の実/パセリ

平性‥‥‥‥‥きくらげ/人参/黒ゴマ/黒米/レーズン/ぶどう/ブルーベリー/牡蠣/いか/アワビ/しめじ

涼性‥‥‥‥‥鴨肉

寒性‥‥‥‥‥マテ貝

食薬には「五気」という、カラダを温めたり冷やしたりする性質があります。

温める ← 熱性 > 温性 > 平性 > 涼性 > 寒性 → 冷やす

ホタテと山芋の豆乳ドリア~黒米ごはんで美肌薬膳~

ホタテと豆乳は体を潤し、山芋は脾と肺を助けて潤いを守ります。黒米は血を養います。

材料(2人分)

黒米入りごはん …… 2膳分

→ 炊飯時に米1合に対し黒米大さじ1を加える

ホタテ(生またはボイル) …… 6個(100g)

山芋 …… 150g(すりおろす or ポリ袋に入れて瓶の底で軽くたたく)

玉ねぎ …… 1/4個(薄切り)

きのこ(しめじ・エリンギなど) …… 100g(食べやすく切る)

米粉 …… 大さじ2

無調整豆乳 …… 200ml(米粉と混ぜておく)

バター …… 15g

塩 …… 3つまみ

黒こしょう …… 少々

ピザ用チーズ …… 60g

松の実 …… 大さじ1(トースター900Wで約2分加熱)

パセリ …… 少々

作り方

鍋に玉ねぎ・きのこ・水大さじ3(分量外)を入れ、蓋をして強めの中火で4分加熱する。

火を止めて蓋を開け、米粉を混ぜた豆乳と山芋を加えて混ぜ、中火にかける。

とろみがついたら塩こしょうで味を調え、バターとホタテを加えて火を通す。

耐熱皿に黒米入りごはんを敷き、②のソースをかける。

チーズを散らし、トースターで表面に焼き色がつくまで加熱。

松の実とパセリを散らして仕上げる。

にんじんと梨の美肌サラダ

レーズン・人参は血を補って肌を健やかに。

梨や松の実は肺を潤し、乾燥から肌や喉を守り、美肌の相乗効果に。

材料(2人分)

人参 …… 小1本(千切り)

梨 …… 1/2個(太めの千切り)

レーズン …… 大さじ2

松の実 …… 大さじ1(トースター900Wで約2分加熱)

オリーブオイル …… 大さじ1

酢 …… 大さじ1/2

はちみつ …… 大さじ1/2

塩 …… ひとつまみ

作り方

ポリ袋に人参と塩を入れて軽くもみ、5分おく。袋のまま軽く絞り、水分を捨てる。

①にオリーブオイル・酢・はちみつ・梨・レーズンを加えて和える。

器に盛り付け、松の実を散らす。

薬膳レシピ監修:国際薬膳師 かとう由季(11月)

- 鍼灸 船橋

- 2025/11/11

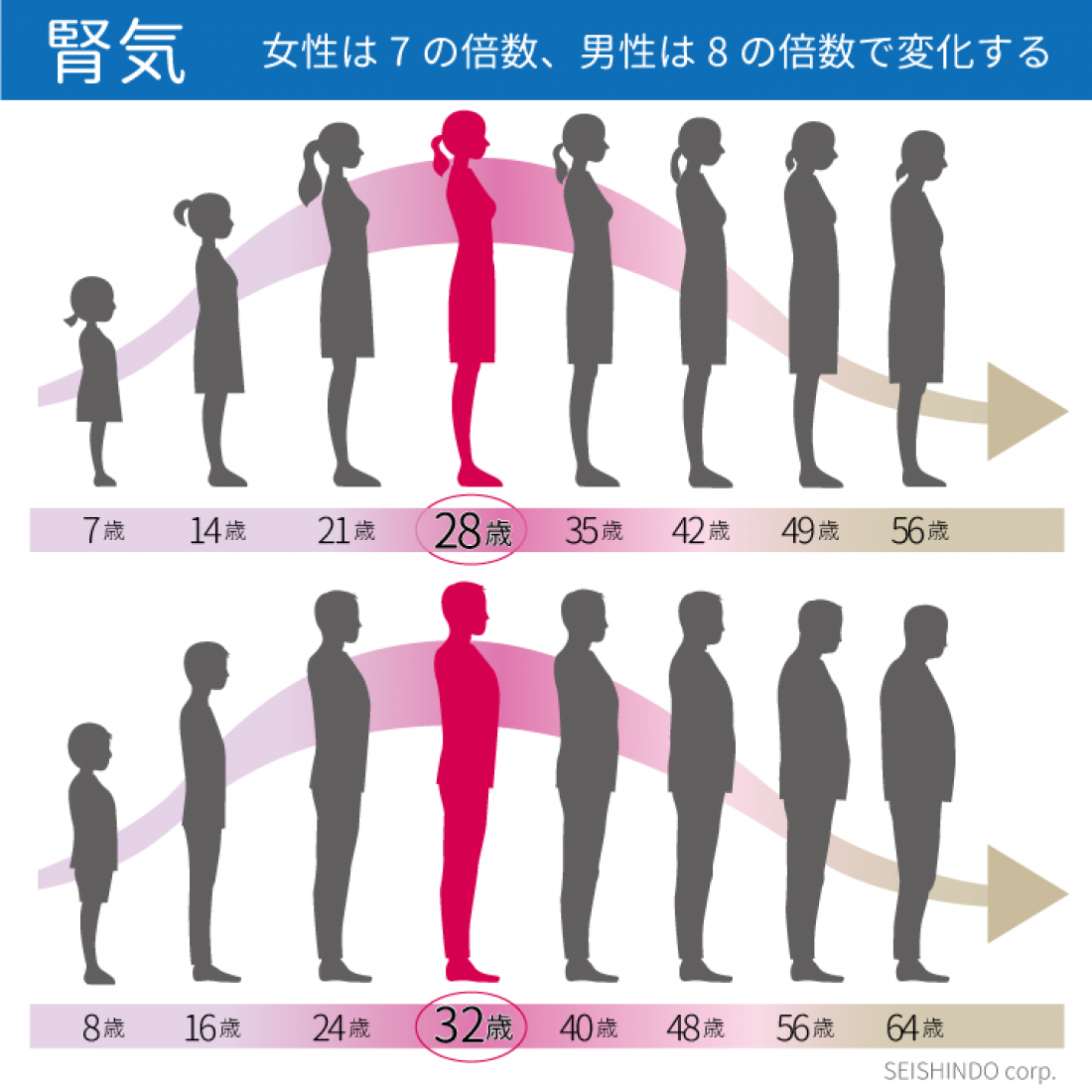

女性は7の倍数・男性は8の倍数で身体は変化する

私たちの体は、年齢とともに少しずつ変化していきます。

白髪が増えたり、肌の張りが変わったり、体力が落ちたりといった変化は、誰もが感じる自然な流れです。中医学では、この体の変化を「腎(じん)」のエネルギーと深く関わるものとして捉えてきました。そして、女性は7年ごと、男性は8年ごとに節目を迎えると考えられているのです。

1.「腎」とは何か?

ここでいう「腎」とは、西洋医学の腎臓とは少し意味が異なります。

中医学での腎は、生命エネルギーを蓄える倉庫のような存在で、「成長・発育・生殖・老化」に関わる根本の力を表します。私たちが生まれてから年を重ねていく過程で、この腎のエネルギーが変化し、それに応じて体や心に変化が現れるのです。

2.女性は7の倍数で変化

女性の体は「7の倍数」で大きな節目を迎えるとされます。

7歳:乳歯が永久歯に生え変わり、髪が豊かになり、体つきもしっかりしてくる時期。

14歳:月経が始まり、生殖機能が整う。体が女性らしく成熟し始める時期。

21歳:体の成長が完成し、心身ともに充実している。妊娠・出産に最も適した時期とされる。

28歳:女性としての体のエネルギーが最も満ちている。肌や髪の状態もよく、輝く時期。

35歳:少しずつエネルギーが衰え始める。肌の張りが減り、髪にも変化が出てくる。

42歳:衰えが進み、白髪やシワが目立ち始める。女性の体は次第に「閉経」に向かっていく。

49歳:月経が止まり、生殖機能が終わりを迎える。新しいライフステージの始まり。

このように女性は7年ごとに節目を迎え、特に月経や妊娠・出産といった女性特有の機能に大きく影響していきます。

3.男性は8の倍数で変化

男性は「8の倍数」で節目が訪れるとされています。

8歳:乳歯が永久歯に生え変わり、髪や体つきがしっかりしてくる。

16歳:生殖機能が整い、体が大きく成長する。

24歳:体力が充実し、筋骨の力も最も強くなる。

32歳:心身ともに成熟し、男性としてのエネルギーが満ちている時期。

40歳:少しずつ衰えが始まり、髪に変化が出てくる。

48歳:体力や気力の衰えを自覚しやすくなる。

56歳:白髪や抜け毛が目立ち始める。

64歳:腎のエネルギーが弱まり、生殖機能が衰える。

男性は女性よりも少しゆるやかに、8年ごとのリズムで体の変化が進んでいくと考えられています。

4.「節目」を知ることの意味

こうした「7年・8年の節目」は、あくまで体の変化の目安です。

「必ずこの年齢でこうなる」という決まりではありません。ただ、自分の体に訪れる自然な変化を知っておくことで、「なぜ最近疲れやすいのか」「なぜ体質が変わったように感じるのか」といった疑問を前向きに受け止められるようになります。

特に女性の場合、閉経前後には大きな体調の揺らぎが訪れることが多く、「更年期症状」として表れることもあります。中医学では「腎のエネルギーが減少することで起こる自然な流れ」と考え、その上で体をサポートしていく方法を大切にしています。

5.鍼灸でできるサポート

鍼灸治療は、この腎のエネルギーを補い、全身のバランスを整えることで、体の変化を穏やかに乗り越える手助けをします。

腎を補うツボ(腎兪、太渓など)でエネルギーを養う

自律神経を整えることで、ほてりや不眠などの更年期症状を和らげる

巡りを良くすることで冷えや疲れを改善する

鍼灸は薬のように一時的に症状を抑えるのではなく、体の内側から本来の力を引き出す治療法です。そのため、年齢による自然な変化を受け入れながらも、より快適に過ごせるようサポートしてくれます。

6.まとめ

中医学でいう「女性は7の倍数、男性は8の倍数で変化する」という考え方は、体が年齢とともに移り変わっていくことを表す知恵です。これを知ることで「老化=悪いこと」ではなく、「体の自然な流れ」と受け止めることができます。

腎のエネルギーは生活習慣やケアの仕方によって守ることができます。十分な睡眠、体を冷やさない工夫、バランスのとれた食事、そして鍼灸などのサポートが、その力を長く保つ鍵になります。

年齢を重ねることを恐れるのではなく、自分の体の節目を理解し、上手に付き合っていく。そのお手伝いを、鍼灸院爽快館では大切にしています。

- 鍼灸 船橋

- 2025/11/04

冬に起こしやすい腰痛と鍼灸治療

だんだん冬が近づいてきています。

寒さが深まる冬は、腰の不調を感じやすい季節。その前に冬の腰痛について知っておきましょう。

毎年冬になると「腰が重い」「朝起きると動き出しにくい」「冷えると痛みが強まる」という声を多くいただきます。なぜ冬になると腰に負担がかかりやすいのでしょうか?そこには中医学的な理由があります。

1.冬と腎の関わり

中医学では「冬は腎に属す」と言われます。

ここでいう腎は、西洋医学でいう腎臓だけではなく、生命エネルギーの貯蔵庫であり、成長・発育・老化とも深く関わる存在です。

腎の力が充実していると体にしっかりとした土台ができ、骨や関節も丈夫に保たれます。しかし寒さが厳しい冬は、この腎の働きが影響を受けやすい季節。腎の力が弱まると「腰が重だるい」「足腰が冷える」「動きがぎこちない」などの不調が表れやすくなるのです。

また腎は「腰に宿る」とも言われ、腰は腎の状態を映し出す場所でもあります。腎のエネルギーが不足しているときや、寒さが体に入り込んでしまったときに、腰痛としてサインが現れるのです。

2.寒さによる血流の滞り

冬は気温が下がり、筋肉がこわばりやすくなります。

冷えることで血流が悪くなり、酸素や栄養が十分に届かなくなると、筋肉が硬直して痛みを生じます。中医学ではこれを「寒邪(かんじゃ)」や「瘀血(おけつ)」と呼びます。

たとえば、冷え込む朝に急に体を動かしたときに「ギクッ」と腰を痛めるのも、血流が滞り、筋肉や靭帯が柔軟性を失っていることが一因です。

3.腎虚タイプの腰痛と寒湿タイプの腰痛

冬の腰痛には、大きく分けて二つのタイプがあります。

① 腎虚(じんきょ)タイプ

腎のエネルギーが不足し、腰がだるい・力が入らないといった症状が出やすいタイプ。年齢を重ねてからの慢性的な腰痛や、冷えやすい体質の方に多く見られます。寒さが重なることで腎の弱りが際立ち、腰痛が強く出やすくなります。

② 寒湿(かんしつ)タイプ

寒さと湿気が体に入り込み、気血の流れを妨げるタイプ。痛みが強く、冷えると悪化し、温めると楽になるのが特徴です。冬の冷気や底冷えするような環境で長時間過ごすと起こりやすいと考えられます。

どちらのタイプも、冬という季節の影響を大きく受けるのが特徴です。

4.鍼灸でできること

鍼灸治療では、このような冬特有の腰痛に対して筋肉を直接ゆるめるだけではなく「温める」「巡らせる」「腎を補う」治療を行っていきます。

温める

冷えによって固まった筋肉や血流の滞りを解消するため、お灸を使って体を芯から温めます。特に腰や下肢のツボに温灸を行うと、心地よい温かさが広がり、血の巡りが改善します。

巡らせる

鍼を使って経絡の流れを整えることで、滞っていた気血がスムーズに動き出します。筋肉の緊張が和らぎ、痛みも軽減されていきます。

腎を補う

体質や症状に応じて、腎を強めるツボ(腎兪、太渓など)を選びます。慢性的な腰のだるさや冷えを感じる方には、腎のエネルギーを養うことが大切です。これにより腰そのものの力を回復させていきます。

鍼灸は症状のある腰だけにアプローチするのではなく、全身のバランスを整えながら根本的に改善を目指すことが特徴です。

5.日常でできる冬の養生

鍼灸治療と合わせて、日常生活での養生も大切です。

・腰やお腹を冷やさないよう、重ね着や腹巻を活用する

・冷たい飲み物を避け、温かい食事や飲み物を心がける

・適度な運動で血流を保ち、筋肉の柔軟性を維持する

・早寝早起きを意識し、腎を養う生活リズムを整える

特に「腰を冷やさない」ことはとても大切です。寒さを防ぐだけでも、腰痛の予防につながります。

6.まとめ

冬は体にとって厳しい季節ですが、中医学の視点で見れば「養生の工夫次第で快適に過ごせる季節」でもあります。腰痛は体が発する大切なサイン。早めにケアをすることで、春を健やかに迎える準備が整います。

鍼灸は、冷えによる腰の痛みや腎の弱りからくる不調にやさしく働きかけ、体を内側から整えていく方法です。毎年冬になると腰痛に悩まされる方、薬に頼らず自然に改善したい方は、ぜひ一度ご相談ください。

鍼灸院爽快館では、一人ひとりの体質や症状に合わせた施術を大切にしています。寒い季節を少しでも心地よく過ごしていただけるよう、しっかりとサポートいたします。

- 鍼灸 船橋

- 2025/10/28

坐骨神経痛と鍼灸治療 ~痛みやしびれからかいほうされて快適な毎日を過ごそう~

①坐骨神経痛とは

「お尻から太もも、ふくらはぎ、時には足先まで響くような痛みやしびれがある」

──これが坐骨神経痛の代表的な症状です。

坐骨神経は腰からお尻を通り、脚の後ろ側を走る人体で最も長い神経です。

この神経が圧迫や炎症を受けると、鋭い痛みやビリビリとした感覚、時に筋力低下までをも引き起こします。単なる腰痛とは違い、歩行や立ち上がり、座っている姿勢までもつらくしてしまうため、日常生活に大きな影響を与える症状です。

②坐骨神経痛の原因

坐骨神経痛は病名ではなく「症状名」です。背景にはいくつかの疾患や要因が隠れています。

代表的なのは、椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症。

椎間板が飛び出したり、加齢による骨の変形や靭帯の肥厚によって神経の通り道が狭くなることで、神経を圧迫してしまいます。また、梨状筋症候群と呼ばれる、お尻にある筋肉が硬くなることで神経が圧迫され坐骨神経痛が出る事もあります。長時間のデスクワークや運転、冷えや筋肉の過緊張なども要因になるのです。

つまり、姿勢や生活習慣の影響が大きく関わっています。

③西洋医学の治療

整形外科での治療は主に「対症療法」が中心です。

薬物療法では、消炎鎮痛薬(NSAIDs)や神経痛に効果のある薬、筋肉を緩める薬などが用いられます。

ブロック注射によって痛みを遮断する方法もあります。重度で日常生活に大きな支障がある場合は、手術を検討することもあります。ただ、手術を受けるとなるとかなりの思い切りが必要なので症状が強い方でも皆さまかなり悩まれていらっしゃいます。

鎮痛剤は痛みを根本的にのぞくことにはできませんが、痛みの悪循環を取り除くことはできますので、適切に使う事が大切です。

(鎮痛剤に否定的な鍼灸院もあるかとは思いますが、メリットとデメリットを理解して適切に使う事が大切だと思います。)

また、理学療法(リハビリ)も重要で、ストレッチや筋力強化によって腰や骨盤周囲のバランスを整えることもGOODです。

ただし痛みが和らいでも根本的に原因が取り除かれるわけではありませんので、別のアプローチも必要だと思います。

④鍼灸の治療

鍼灸では

「痛みの原因を和らげ、身体全体の巡りを整える体質へのアプローチ」

「神経痛の原因となる神経の圧迫を解放する整形的なアプローチ」

の両方を行っていきます。

中医学では坐骨神経痛を「経絡の滞り」や「寒湿(冷えや湿気)」によるものと捉えます。つまり、血流が滞ったり神経や筋肉に十分な栄養が行き渡らなくなることで痛みやしびれが生じるのです。

鍼によって腰や臀部の緊張した筋肉をゆるめ、血流を改善させることで神経の圧迫を軽減する。

また、遠隔部位──例えば足首やふくらはぎのツボを使うことで、神経の走行に沿った痛みを和らげていきます。灸を併用することで冷えを取り、自然治癒力を高める効果も期待できます。

さらに、鍼灸の良い点は「全身調整ができる」ことです。坐骨神経痛に伴う不眠や自律神経の乱れ、冷えや胃腸の不調なども一緒に整えていくことで、体全体の回復力を底上げしていきます。

症状が強い方は病院治療だけでなく鍼灸治療やリハビリなど良いことを組み合わせてトータルでケアしていくと良いかと思います。

坐骨神経痛は治療をしてすぐに改善していくものではありませんのでじっくりと治療に取り組むことが大切です。

⑤QOLの高い生活を送ろう

坐骨神経痛は、放置すると慢性化して生活の質(QOL)を大きく下げてしまいます。「歩くのがつらいから外出を控える」「痛みで夜眠れない」といった生活の制限は、心身の健康に直結します。

大切なのは、症状が軽いうちからしっかりケアすること。西洋医学の治療と鍼灸をうまく組み合わせることで、より効果的に回復を目指すことができます。また、日常生活では長時間同じ姿勢を避け、軽いストレッチやウォーキングを取り入れることも予防につながります。

鍼灸は「痛みを取る」だけではなく「生活を取り戻す」ためのサポート役です。

坐骨神経痛でお悩みの方も、ひとりで我慢せずにぜひご相談ください。からだの声に耳を傾けながら、より快適で前向きな毎日を送るお手伝いをさせていただきます。

- 鍼灸 船橋

- 2025/10/21

PMSと鍼灸について

①PMSとは

「生理前になると気分が不安定になる」

「むくみや頭痛がひどい」

「眠りが浅くて疲れが取れない」

こうしたお悩みは、月経前症候群(PMS)と呼ばれるものです。日本でも成人女性の7〜8割が何らかの症状を感じているといわれています。

月経痛は皆さんご自身の状況を理解していますが、PMSは排卵期以降ずっと調子が悪い方から来経直前に不調が出る方など様々。

ずっとメンタルや首肩コリなど体調が良くないと来院されて月経周期と確認しながら不調の様子を伺うと

「私の症状はPMSだったのか」

「性格のせいだと思っていた」

と初めて気が付く方も実は多くてメンタルの不調で来院されて月経周期の治療をするかたもわりと多いんですよ。

PMSは決して“気持ちの問題”ではなく、体内のホルモンと神経の変化によって起こる自然な現象だということを、まず安心して知っていただきたいと思います。

知ることで心のもやもやが一つ晴れて対処法が明確になってきます。

②西洋医学のPMS治療

西洋医学の治療は、主に症状を軽減させることを目的に行われます。

ホルモン療法:低用量ピルや排卵抑制剤を用いてホルモン変動を安定させる。

薬物療法:抑うつが強ければ抗うつ薬(SSRIなど)、不安には抗不安薬、痛みには鎮痛薬や漢方薬が処方されることもあります。

生活指導:運動や食事の改善、カフェイン・アルコール制限、睡眠衛生の指導。

こうした治療はエビデンスがあり効果も期待できますが、副作用や長期的な服薬に抵抗を感じる方もいます。また「根本的に体調そのものを整えたい」「薬に頼らず自然に過ごしたい」という方には、鍼灸がそのお手伝いができます。

③鍼灸でできるPMS治療

中医学では、PMSは「肝・脾・腎」のバランスの乱れを整えるケースが多いです。

【肝の失調】

肝は「気血の巡り」と「情志(感情)」をつかさどります。ホルモン変動により肝気が滞ると、イライラ・怒りっぽさ・頭痛・肩こりが出やすくなります。

【脾の弱り】

脾は「気血を生み出す」臓腑です。胃腸の働きですね。脾が弱ると元気不足となり、倦怠感や食欲不振、むくみなどが生じます。

【腎の不足】

腎は「生命力や性腺軸」のコントロールをしています。腎の元気が不足するとホルモンや自律神経のバランスが乱れやすく、月経周期全体に影響します。

鍼灸治療では、

「太衝(たいしょう)」気の巡りを整える

「三陰交(さんいんこう)」血流を整える

「関元(かんげん)」ホルモンバランスを整える

「足三里(あしさんり)」元気を作りだす

などを中心に、気血の巡りを整え、緊張をゆるめ、自律神経を安定させていきます。これによりホルモン変動に振り回されにくい身体を作っていきます。

実際に爽快館に通われた方の中には、「生理前の頭痛や腰の重さが楽になった」「イライラが無くなり家族にあたらなくなった」「むくみや冷えが改善して体調そのものが整った」という声もいただいています。

特にイライラして家族にあたってしまうケースはあたってしまった自分自身を責めるなど悪循環に落ちっている方を多く見ます。

あなたのせいではありません。

全部ホルモンのせいです!!

鍼灸の大きな特徴は、“その人の体質に合わせて全身を調整できる”という点です。薬のように症状を抑えるだけでなく、体の根本にある巡りを整えていくため、PMS以外の冷えや疲労、不眠なども同時に改善しやすいのです。

④まとめ

PMSは毎月訪れるため、「仕方がない」と我慢してしまう方が多いですが、その影響は日常生活や人間関係にまで及びます。けれども、ホルモン変動や自律神経の乱れが背景にあると理解できれば、自分を責める必要が無くなり対処法が明確になります。

西洋医学的な治療に加え、鍼灸のような東洋医学的アプローチを取り入れることで、より自然に、より安心して症状を整えることができます。鍼灸は副作用が少なく、体質そのものを改善するため、PMSに悩む女性にとって心強い味方だと思います。

もし「毎月生理前がつらい」「気分の波で自分らしく過ごせない」と感じている方は、どうぞ一人で抱え込まずにご相談ください。

爽快館船橋店では、あなたの体質や生活リズムに合わせた施術で、毎日を心地よく過ごすお手伝いをしています。