店舗お知らせ

- 鍼灸 船橋

- 2025/12/09

着床鍼とは

①着床鍼とは

移植のタイミングにあわせて、子宮・卵巣まわりの血流・代謝を整えるために鍼灸を用いるケアが「着床鍼」です。誠心堂薬局グループでは、「移植前後に鍼灸治療を行うことで骨盤内血流を増やし、受精卵の着床環境を整えるもの」と考えています。

具体的には、移植前にお腹・背中・手足などの経絡・ツボを整え、子宮卵巣まで栄養とホルモンを運びやすくするよう促します。

高度生殖医療(体外受精・顕微授精)を受けている方にとって、クリニックでの移植と並行して「自分の身体を整える」時間を持つことは、心身ともにケアできる大切な時間でもあります。

「移植=あとは待つだけ」という段階になると、不安や焦り、体調の揺らぎが心を覆いがちです。そんなとき、鍼灸という“自分の心と体を整える時間”を持つことも大切だと思います。

鍼灸院爽快館では体外受精・顕微授精などの病院の治療の流れにあわせた採卵周期の養卵鍼・移植周期の着床鍼で卵子の質や着床のケアなどをしっかりと行っています。

②陽性判定後も、出産に向けて一歩ずつ

「陽性が出たらゴール」という気持ち、よくわかります。移植・判定の結果を迎えるまでには、たくさんの想いと時間を抱えてこられたことと思います。

でも、鍼灸院爽快館では「妊娠はゴールではありません。妊娠期を安全に過ごし、無事な出産を行い、元気に子育てできる体を作ることを目標に治療を行っている」とホームページにも書かせてもらいましたが、その先を見据えた提案を行っています。

「着床=ゴール」ではなく、妊娠の始まりでもあります。

陽性判定後もホルモンや体の変化・つわり・冷え・体調不安定など、身体にはさまざまな変化が起こります。

この段階から鍼灸のケアを続けることで、子宮・胎盤への血流維持、自律神経の調整などに働きかけることができます。

もし「移植を何度かしても思うような結果が出ない」「陽性判定後に出血・体調不安に悩んだ」という方がいらっしゃれば、着床鍼の段階からその先までの“ケアの継続”をご提案いたします。

③内膜が薄い場合/移植周期の低温期ケア

「内膜が薄い」「なかなか内膜が厚くならない」という悩みをお持ちの方も多いかと思います。実際、着床において子宮内膜の厚み・血流・環境はとても重要です。

移植周期において、低温期(排卵前~移植準備期)に行うケアもまた、着床鍼の重要な“前段階”です。つまり、移植直前だけでなく、低温期から身体を整えておくことで「いざ移植」という日に受け皿を整えておくことになるのです。

鍼灸院爽快館が掲げる「採卵周期の養卵鍼・移植周期の着床鍼」も、こうした低温期からの一連のケアを大切にしていることから提案しています。

「もう移植まで時間がない」「急いで結果を出したい」と焦る気持ちがあるかもしれませんが、身体は一朝一夕には変わりません。小さな変化を積み重ねることで、内側から整っていきます。低温期からのケアを意識してみることをおすすめします。

④着床鍼でよく使われるツボ

着床鍼で特によく使われる代表的なツボをご紹介します。もちろん、実際の施術では身体の状態・体質・移植スケジュールにあわせてオーダーメイドの選定になりますが、イメージとして知っておくと安心です。

・関元穴(かんげんけつ)

おへそから下あたり。骨盤内・子宮・卵巣へ流れる血流を促すツボとして重用されます。冷え・血流低下・骨盤内のめぐりが課題となる方によく使われるポイントです。

・三陰交(さんいんこう)

脚の内側、くるぶしから上へ約4つ分(指4本分)くらいの位置。女性の婦人科疾患に強く使われるツボ。血を補い、冷えを改善し、月経や妊活の体調を整える目的があります。

・血海(けっかい)

膝の内側、膝を少し曲げたときのくぼみ付近。血のめぐりを整え、「滞りを流す」意味合いで用いられます。血が淀んでいる、巡りが弱い/滞りやすい体質の方に有効です。

これらのツボがどれも「血を巡らせ、冷えを取り、子宮・卵巣まわりを整える」方向性をもっていることが共通しています。

これらのツボを一緒につかうことでツボの効果も相乗効果が出てきます。

ただし、着床鍼のタイミングや使用するツボや鍼の深さ・本数・頻度などは個々の体調・移植形式(初期胚/胚盤胞・凍結/新鮮)によって変わりますので、治療の際には施術プランをしっかり提案させていただきます。

⑤最後に

高度生殖医療を受ける過程には、身体的にも精神的にも負荷がかかります。待つ時間、採卵・移植・判定といったサイクル、そして「またうまくいかなかったのでは…」という不安。誰にも言えないような孤独感を感じた方も少なくないでしょう。

ですが、どうか「あなた一人ではない」ということを思い出してください。

「結果が出なかった」その時間も、決して無駄ではありません。身体が少しずつ整ってきているのであれば、その蓄積は次のタイミングにきっとつながります。移植タイミング前に、そして移植から陽性判定を得た後も、身体をケアする時間を持つことが、あなたの「次の一歩」を支えます。

もし「何度移植してもうまくいかない」「内膜がなかなか厚くならない」「移植直前に緊張・冷え・眠れない」といったお悩みがあるなら、どうかあきらめず、鍼灸という方法を試してみてください。

どうかご自身を大切に。そして、一緒に一歩ずつ進んでいきましょう。

- 鍼灸 船橋

- 2025/12/02

不妊治療での採卵に向けての養卵鍼の提案

「養卵鍼」で育てる、未来の卵子の力

〜半年と一周期、ふたつの時間軸で考える〜

「採卵をしても思うように卵が育たない」

「グレードが安定しない」

そんなお悩みを持つ方は多いです。

特に、病院での治療が進むほど、「卵の質」という言葉が気になる方も多いのではないでしょうか。

そこで当院では、卵の力を内側から育てていく“養卵鍼(ようらんばり)”という考え方を大切にしています。

養卵鍼とは、排卵周期の「低温期(卵胞期)」に行う鍼灸施術のこと。

卵が育つ期間に合わせ、血流とホルモンの流れを整え、排卵に向かう卵子の成長をしっかりとサポートします。

◆卵は「半年」かけて育っています

卵子は排卵の直前に作られるわけではありません。

卵のもとである「原始卵胞」が目覚めてから、成熟し排卵できるようになるまでには約180日(半年)かかります。

つまり、今周期に排卵される卵は、半年前からの体調や生活の影響を受けているのです。

冷え、ストレス、睡眠不足、食生活の乱れ——

そうした日々の積み重ねが、半年後の卵の質を左右します。

逆に言えば、今から整え始めることで、半年後の卵は変わっていくということ。

養卵鍼では、この「半年の育ちの時間軸」を意識しながら、身体のめぐりを整え、卵が育ちやすい体づくりをしていきます。

妊活は気持ちが焦ってしまうものですが、足元ばかりではなく視線を少し先に向けてみてほしいのです。

◆血流こそ、卵を育てる“土壌”

卵胞がしっかりと育つには、安定した卵巣への血流が欠かせません。

血液は、卵にとっての“栄養と酸素の運び屋”です。

血流が安定していると、栄養が届くと同時に老廃物の排出も進み、卵胞の環境が整います。

しかし、冷えやストレス、自律神経の乱れによって血流が滞ると、卵巣の中が酸素不足や栄養不足に陥りやすくなります。

鍼灸ではツボを通じて骨盤内の血流を促し、体の奥から温めていきます。

鍼灸施術で「手足が冷えにくくなった」「お腹が柔らかくなった」

そんな小さな変化が、実は卵巣の中でも同じように起こっています。

この小さな毎日の変化の積み重ねが大切なのです。

◆低温期は卵の「養分補給期間」

養卵鍼を行うのは「低温期(卵胞期)」。この時期は、卵が大きく成長していく大切な時期です。

半年という期間のなかでも、排卵に向かう月経周期の卵胞期は特に重要です。

鍼灸治療では、卵胞期に、さらに血を増やししっかりと届けていきます。

下腹部の「関元」「気海」や、血の流れを整える「三陰交」などのツボを中心に、体をゆるめながら骨盤内の循環を高め卵巣へ血流をしっかりと届けていくのです。

半年という期間で考えた時には月経周期のことはそれほど考えなくてよく、体質改善を阻止ながら定期的に血流を促していくという事が大切です。

◆半年のケアと、毎周期のケアを重ねる

卵の育ちには半年という長い時間がかかりますが、実際の排卵は毎月やってきます。

このため、「半年間の体質づくり」と「毎周期の卵へのケア」の両方を見ていくことが大切です。

長期的には体全体の血流やホルモンバランスを整えて卵巣機能の底あげを。

今の周期では低温期を中心にしっかりと栄養と温かさを届け、“今回の卵”を育てるサポートをします。

そのため、採卵周期などには卵胞期の鍼灸施術(養卵鍼)を大切にしています。

この二つの視点を重ねることで、卵の質をより安定させることを目指します。

◆「質の良い卵」を育てるために

IVF(体外受精)やICSI(顕微授精)などの高度生殖医療では、排卵のタイミングやホルモン管理が重要になります。

ですが、どんな治療法でも卵の質を高める薬はありません。

ホルモン剤で卵の数を増やすことはできても、その卵ひとつひとつが持つ“生命力”を引き出すのは、日々の体づくりです。

養卵鍼は、血流・自律神経・ホルモンのバランスを整え、

「育ちやすい卵」「受精しやすい卵」「分割の進みやすい卵」へと導くための施術です。

焦らず、コツコツと身体を整えることで、半年後に元気な卵子が採卵できることを目指しましょう。

体感的にも鍼灸や漢方を始めて半年ほど経つと採卵の結果が良い印象があります。

ただし、半年経たなければ元気な卵子が取れないという事ではありません。栄養をたっぷりもらった卵子が表に出てくるという事です。

着床鍼がよく知られているので凍結胚ができた後に初めてご連絡をいただくことも多いのですが、採卵に向けて来ていただけていたらよりサポートできたのではないかと思うことがあることも事実です。

体質改善とともに、卵胞期の「養卵鍼」。

少しでもより良い結果につながるためのサポートが出来たらと思います。

お気軽にご相談ください。

- 鍼灸 船橋

- 2025/12/01

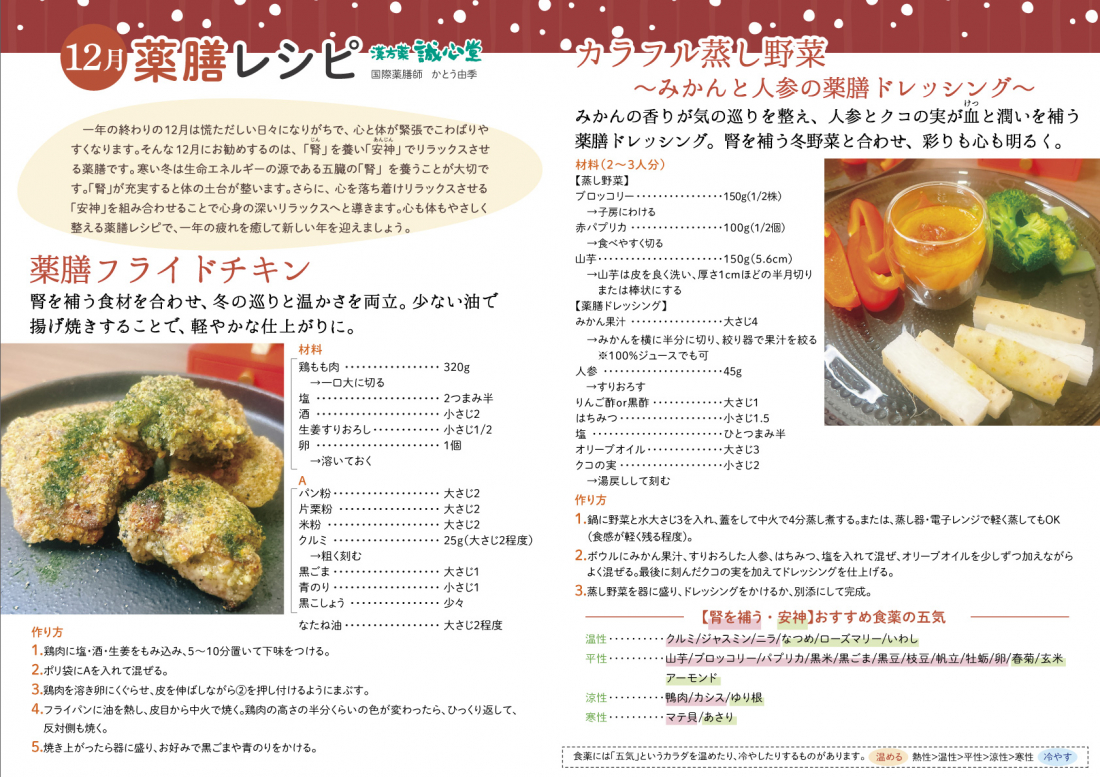

12月薬膳レシピ 「薬膳フライドチキン」と「カラフル蒸し野菜~みかんと人参の薬膳ドレッシング~」

【12月の薬膳|腎を養い、心をゆるめる冬ごはん】

一年の終わりは、忘年会や行事が続き、気持ちも体も少し慌ただしくなりがちです。そんな12月におすすめなのが、「腎」をしっかり養い、さらに「安神」で心を落ち着けてくれる薬膳です。冬は体のエネルギー源である“腎”を守る季節。腎が充実すると、生命力の土台が整い、心も体もぐっと安定します。

また忙しい時期は、知らないうちに緊張がたまり、呼吸も浅くなりがちです。氣を巡らせて気分をほぐしてくれる香りや、血と潤いを補う食材を合わせることで、深いリラックスへ導いてくれます。

今回ご紹介するのは、

「薬膳フライドチキン」と「カラフル蒸し野菜~みかんと人参の薬膳ドレッシング~」。

どちらも腎を補う食材を中心に使いながら、見た目にも鮮やかで、心がふっと明るくなるメニューです。

蒸し野菜は、ブロッコリー・パプリカ・山芋など、腎を助ける冬野菜をバランスよく使用。そこに、みかんの香りで氣の巡りを整え、人参とクコの実で血と潤いを補うドレッシングを合わせました。旬のみかんを使うことで、やさしい甘さと爽やかな香りが広がり、食べるほど体がふわっとゆるんでいきます。

フライドチキンは、クルミ・黒ごま・青のりなど“腎を養う黒い食材”を衣に混ぜ、少ない油で揚げ焼きにするヘルシーな一品。ザクッと軽やかで食べやすく、年末のごちそうにもぴったりです。

忙しさのなかでも、温かい食事は心を整える力があります。

一年頑張った体に、やさしい薬膳ごはんでご褒美を。

心と体をふんわりと癒しながら、新しい年を気持ちよく迎えましょう。

カラフル蒸し野菜 ~みかんと人参の薬膳ドレッシング~

みかんの香りが気の巡りを整え、人参とクコの実が血と潤いを補う薬膳ドレッシング。

腎を補う冬野菜と合わせ、彩りも心も明るく。

■ 材料(2~3人分)

ブロッコリー … 150g(1/2株)/子房に分ける

赤パプリカ … 100g(1/2個)/食べやすく切る

山芋 … 150g(5–6cm)/皮を洗い厚さ1cmの半月切り・棒状でもOK

A

みかん果汁 … 大さじ4(皮をむいてすりおろす/100%ジュース可)

人参 … 45g/すりおろす

りんご酢 or 米酢 … 大さじ1

はちみつ … 小さじ1.5

塩 … ひとつまみ半

オリーブオイル … 大さじ3

クコの実 … 小さじ2(湯戻しして刻む)

■ 作り方

鍋に野菜と水大さじ3を入れ、蓋をして中火で4分蒸し煮。

蒸し器・電子レンジでもOK(食感が少し残る程度)。

ボウルにAを入れて混ぜ、オリーブオイルを少しずつ加えながらよく混ぜる。

最後に刻んだクコの実を加える。

蒸し野菜を器に盛り、ドレッシングをかけるか別添えして完成。

薬膳フライドチキン

腎を補う食材を組み合わせ、少ない油で揚げ焼きして軽やかに仕上げます。

■ 材料(2人分)

鶏もも肉 … 300g(1枚)/一口大に切る

塩 … 2つまみ半

酒 … 小さじ2

生姜すりおろし … 小さじ1/2

卵 … 1個(溶き卵)

A(衣)

パン粉 … 大さじ2

片栗粉 … 大さじ2

米粉 … 大さじ2

クルミ … 25g(大さじ2)/粗く刻む

黒ごま … 大さじ1

青のり … 小さじ1

黒こしょう … 少々

なたね油 … 大さじ2程度

■ 作り方

鶏肉に塩・酒・生姜を揉み込み、5~10分置いて下味をつける。

ポリ袋にAを入れて混ぜる。

鶏肉を溶き卵にくぐらせ、皮を伸ばしながらAを押し付けるようにまぶす。

フライパンに油を熱し、皮目から中火で焼く。

半分ほど色が変わったら裏返し、反対側も焼く。

器に盛り、黒ごまや青のりを好みでかけて完成。

■ 食薬の「五気」

食薬には、カラダを温めたり冷やしたりする「五気」があります。

温める ← 熱性 > 温性 > 平性 > 涼性 > 寒性 → 冷やす

温性: クルミ/ジャスミン/ニラ/なつめ/ローズマリー/いわし

平性: 山芋/ブロッコリー/パプリカ/黒米/黒ごま/黒豆/枝豆/帆立/牡蠣/卵/春菊/玄米/アーモンド

涼性: 鴨肉/カシス/ゆり根

寒性: マテ貝/あさり

- 鍼灸 船橋

- 2025/11/25

子宮内膜症と鍼灸 ―体の声に耳を傾けながら、心と体をやさしく整える――

毎月の月経に強い痛みがある、下腹部の重だるさが続く、腰や脚にまで痛みが広がる…。

そんなつらさを抱えていると、日常生活にも支障が出てしまいますよね。子宮内膜症は、女性の10人に1人が経験すると言われるほど決して珍しくない病気ですが、周囲からは理解されにくいことも多く、「どうして私だけ…」と孤独を感じる方も少なくありません。

また、月経痛が強く生活に影響が出ているにも関わらず婦人科受診をしておらず自身が子宮内膜症だと知らない方も多いと思います。

月経痛が強い方は婦人科の受診をお勧めします。ご自身の身体を知ることからすべては始まります。

ここでは、西洋医学から見た子宮内膜症の仕組みと治療法、そして中医学から見た体質別のとらえ方や鍼灸でのサポートについてお話ししていきます。

1.西洋医学から見た子宮内膜症と治療

子宮内膜症とは、本来であれば子宮の内側にだけ存在する「子宮内膜」が、卵巣や腹膜、腸、膀胱の周囲など、子宮以外の場所にできてしまう病気です。異所性にできた内膜組織は、女性ホルモン(エストロゲン)の働きによって子宮内膜と同じように増殖や剥離、出血を繰り返します。しかし、子宮の外にできた組織からの出血は体外へ排出できないため、周囲の組織に炎症や癒着を起こし、強い痛みや不妊の原因となってしまいます。

代表的な症状は、以下のようなものです。

・強い月経痛(鎮痛薬が効きにくい場合もある)

・慢性的な下腹部痛や腰痛

・性交痛

・排便時や排尿時の痛み

・不妊(卵巣や卵管の癒着によって妊娠が難しくなることがある)

病院での検査では、経腟エコーやMRIで卵巣チョコレート嚢胞の有無を調べたり、腹腔鏡検査で病変を確認することもあります。

治療は大きく分けて2つです。

① 薬物療法

鎮痛薬(NSAIDs) …月経時の痛みを抑える。

低用量ピル・黄体ホルモン剤 …排卵や月経を抑えることで、病変の活動を休ませる。

偽閉経療法(GnRHアゴニストなど) …女性ホルモンを一時的に抑えて閉経に近い状態にする。

薬物療法は症状を和らげる効果が期待できますが、ホルモン剤の副作用(更年期症状や骨密度低下など)に注意が必要で、服用を中止すると再発することもあります。

② 手術療法

重症例や薬でコントロールできない場合には、腹腔鏡手術で病変を切除することがあります。卵巣のチョコレート嚢胞の摘出や癒着の剥離を行いますが、手術後も再発の可能性はゼロではありません。

つまり西洋医学的な治療は「完治させる」というよりも「症状を抑えながら生活の質を高める」ことが目的になります。そのため、薬や手術だけでなく、日常生活での体調管理や補助的なケアも大切とされています。

2.中医学から見た子宮内膜症 ― 体質別のとらえ方

中医学では、子宮内膜症は主に「瘀血(おけつ:血流の滞り)」が関わっていると考えます。血のめぐりが悪いことで痛みやしこりが生じ、冷えやストレスが重なると症状が悪化しやすいのです。ただし、同じ「瘀血」でも体質や症状の現れ方には違いがあるため、体質別にアプローチを変えていきます。

◆ 気滞血瘀(きたいけつお)タイプ

ストレスや緊張が多く、気の流れが滞って血流まで悪くなってしまうタイプです。イライラしやすく、月経時には塊の混じった経血が出やすい傾向があります。

→ このタイプによく使われるのが 「合谷(ごうこく)」。手の甲、人差し指と親指の間にあるツボで、全身の気の流れを整え、痛みを和らげるとされます。

◆ 寒凝血瘀(かんぎょうけつお)タイプ

冷えが強く、温めると痛みが軽くなるタイプです。月経時に血の色が暗い、経血量が少ないなどの特徴があります。

→ このタイプには 「三陰交(さんいんこう)」。足首の内側にあり、血の巡りを改善し、子宮や卵巣の働きをサポートする重要なツボです。お灸も使いしっかりと温めていきます。

◆ 気血両虚(きけつりょうきょ)タイプ

疲れやすく、顔色が青白く、月経量が少なめのタイプです。血そのものが不足しているために子宮を養う力が弱くなっています。

→ このタイプには「足三里(あしさんり)」がよくつかわれます。胃腸や消化吸収機能を高め、気・血をしっかり作るサポートをします。

鍼灸治療では、このような体質を見極め、ツボを使って血の巡りを良くし、痛みを和らげながら全身のバランスを整えていきます。

まとめ

子宮内膜症は西洋医学的には「再発しやすい病気」とされ、薬や手術での治療が中心となります。しかし、中医学的な視点からは「体質を整えること」で症状の緩和や再発予防のサポートができると考えられています。

月経のたびに訪れるつらさを一人で抱え込まず、鍼灸のやさしいケアを取り入れてみませんか?体と心のめぐりが少しずつ整っていくことで、「また来月が怖い」という気持ちが少しずつ和らいでいくはずです。

また、始めにもお伝えしましたが、婦人科は受診しましょう。西洋医学だけでなく、鍼灸だけでもなく、多方面からしっかりとお体をケアすることが大切です。

- 鍼灸 船橋

- 2025/11/18

月経痛に悩む女性へ ―鍼灸でやさしく整える心と体―

「毎月やってくる月経がつらい…」

そんな思いを抱えている女性は少なくありません。

下腹部の重たい痛み、腰のだるさ、吐き気や頭痛、仕事や家事に集中できないほどの不快感…。

周りにはなかなか理解されにくい症状だからこそ、ひとりで我慢してしまっている方も多いのではないでしょうか。ここでは、西洋医学と中医学それぞれの視点から月経痛を見つめ、鍼灸でできるサポートをご紹介します。

1.西洋医学的な月経痛の見方

西洋医学では、月経痛は「プロスタグランジン」という物質の分泌が関係していると考えられています。

これは子宮の収縮を促す物質で、月経血を外に押し出す役割がありますが、過剰に分泌されると強い収縮を起こし、下腹部や腰に痛みを感じやすくなります。

また、冷えやストレス、睡眠不足、骨盤内の血流の悪さなども月経痛を強める要因とされています。鎮痛薬で一時的に痛みを抑える方法もありますが、根本的に体のバランスを整えるには生活習慣の見直しや体質改善が大切だといわれています。

また、強い月経痛がある方は一度婦人科を受診しておくことをお勧めします。疾患が隠れていることもありますのでご自身の身体を知り、必要であれば適切な治療を受ける事が大切です。

2.中医学からみる月経痛

中医学では、月経痛は「気血(エネルギーと血)のめぐり」が滞ったり、不足したりすることで起こると考えます。大きく分けて次の3つのタイプに分けられます。

①気滞タイプ

ストレスが多い方に多く、イライラや胸の張りを伴います。気の巡りが悪くなり、血も滞って痛みを起こすタイプです。

②冷えタイプ

冷え性の方や、冬に症状が強くなる方に多いタイプです。お腹や腰が冷えて重だるく、温めると楽になるのが特徴です。

③気血両虚タイプ

体力があまりなく、月経後にぐったり疲れる方に多くみられます。顔色が白っぽく、めまいやだるさを伴うこともあります。

3.鍼灸の月経痛治療

鍼灸では、この体質ごとにツボを選び、気血の流れを整えていきます。ここではそれぞれのタイプに使う代表的なツボを紹介します。

①気滞タイプ

太衝(たいしょう):足の親指と人差し指の間にあるツボ。気の巡りをよくし、イライラや胸の張りを和らげます。

合谷(ごうこく):手の甲にあるツボ。全身の気の流れを整え、痛みを鎮めます。

関元(かんげん):おへその下にあるツボ。骨盤内の血流を改善します。

②冷えタイプ

気海(きかい):おへその下。体を温め、冷えを取り除くツボ。

三陰交(さんいんこう):足の内側のくるぶしから指4本上。婦人科系の要穴として有名です。

命門(めいもん):腰の中央。腎を温め、腰の冷えを改善します。

③気血両虚タイプ

足三里(あしさんり):膝下にあるツボ。体力を補い、胃腸の働きを高めます。

脾兪(ひゆ):背中にあるツボ。気と血を生み出します。

肝兪(かんゆ):背中にあるツボ。体の血の貯蔵とコントロールを行います。

鍼やお灸を使ってこれらのツボを刺激すると、滞った気血が流れやすくなり、体がポカポカと温まっていきます。施術のあとは「お腹が軽くなった」「体が温かい」など痛みが楽になって帰られる方は多いです。

4.鍼灸治療をためしてみませんか

月経痛は「女性だから仕方ない」と我慢してしまいがちですが、体からのサインを放っておくと、PMS(月経前症候群)や将来の妊活、冷えや不眠など他の不調にもつながることがあります。鍼灸は、ただ痛みを和らげるだけでなく、体質そのものを整えていくことができます。

鍼は髪の毛ほどの細さで、初めての方でも「思ったより痛くない」とおっしゃる方がほとんどです。お灸もじんわりと温かさが広がる、リラックスできる心地よい刺激です。

もし「毎月つらいけど、薬に頼りたくない」「体質を根本から整えたい」と思っているなら、鍼灸はあなたの体に優しく寄り添う選択肢になれるかもしれません。

一人でつらさを抱え込まず、どうぞ安心してご相談ください。