体質で考える「目の下のクマ」

目の下のクマの原因と治療

青クマ

クマが青く見えるもので、眼精疲労、睡眠不足、ストレス、冷えなどによる血行不良で生じます。改善には、蒸しタオルで目元を温めたり、軽い運動やマッサージなどで血行をよくしたり、生活習慣の見直しを行います。

茶クマ

メラニンが沈着するためにクマが茶色く見えるもので、日焼けやメイク・お手入れによる摩擦などで生じます。改善には、目元への摩擦を避けたり、日焼け止めによる紫外線対策が必要です。

黒クマ

目の下の皮膚がたるむことで、目の下に影ができてクマが黒く見えるもので、加齢や紫外線による皮膚のハリの低下で生じます。改善には、目の周りの表情筋を鍛えることが必要です。

漢方で考える目の下のクマ

目の下のクマの原因は、血の滞り、いわゆる“瘀血(おけつ)” によるものです。血液の流れが悪いと毛細血管の色が皮膚の上に浮き出て黒ずんで見え、目の下のクマが目立ちやすくなります。

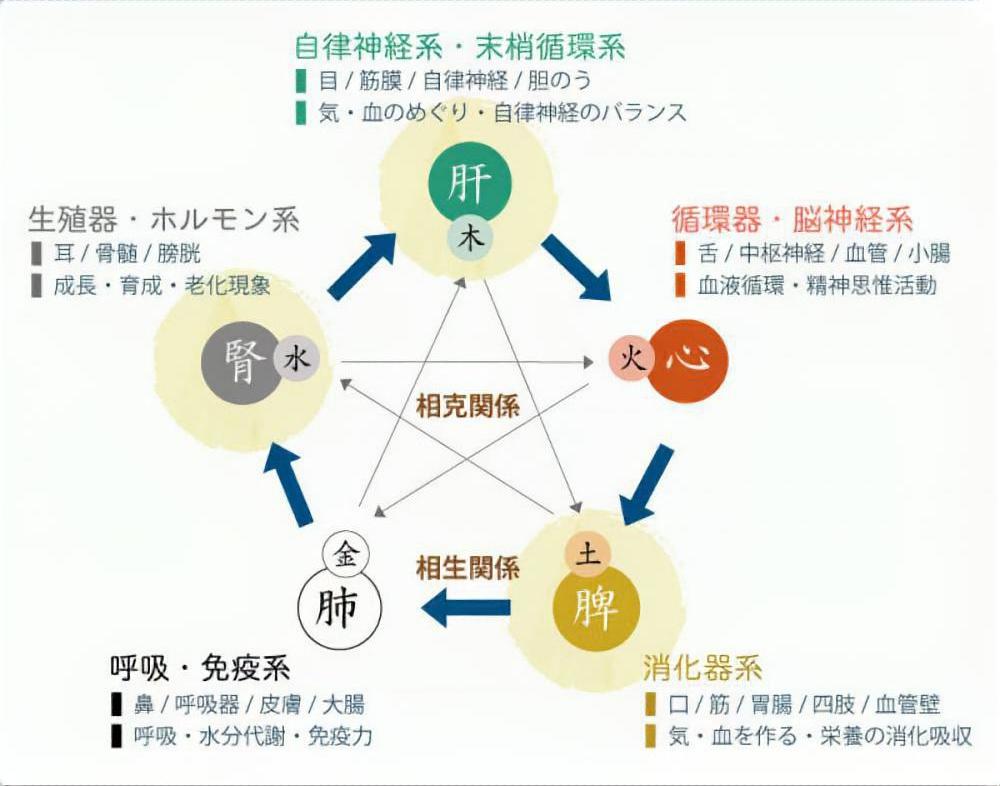

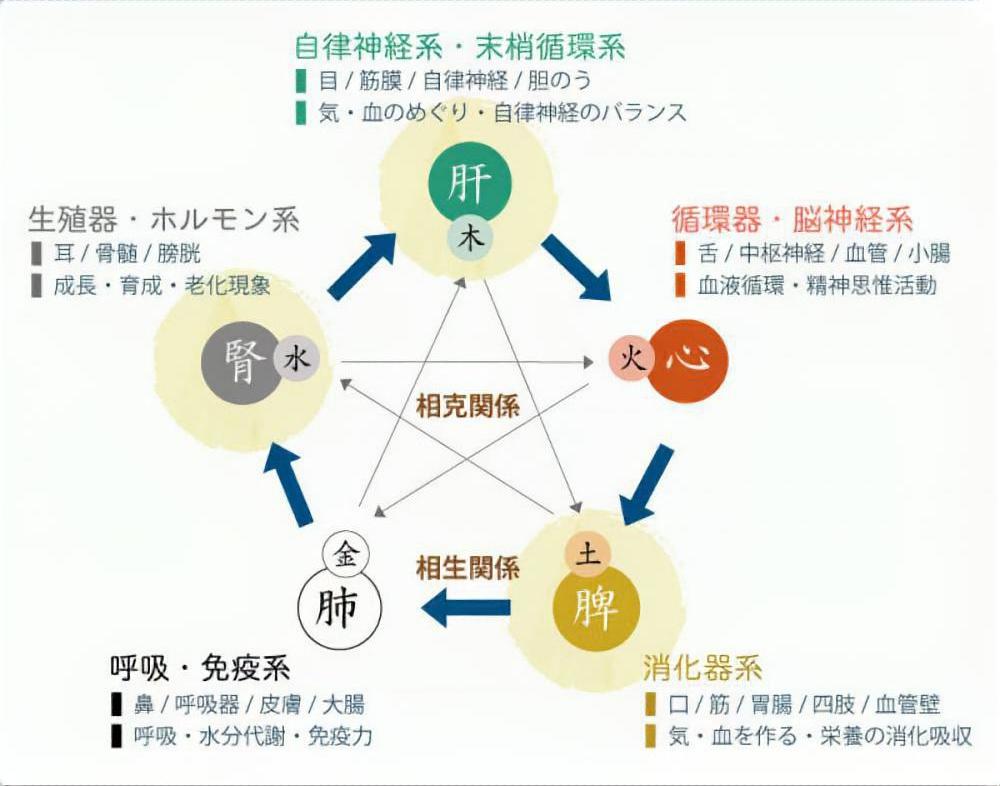

瘀血となる原因の1つ目は血(けつ)を貯蔵して血流をコントロールする“肝(かん)”の機能低下、2つ目は老化やホルモン分泌を司る“腎(じん)”の衰え、3つ目は皮膚の新陳代謝に関わる“脾(ひ)”のエネルギー不足です。

中医学体質別治療法

① 肝腎陰虚(かんじんいんきょ)体質

身体に必要な陰血(体液や血)が不足して血行が悪くなっている。

随伴症状:足腰のだるさ、耳鳴り、めまい、眼精疲労、のぼせ、ほてり、イライラなど。

中医学において、腎は生命エネルギーである“精(せい)”を貯蔵しており、肝という臓腑は血(けつ)を貯蔵しています。ストレスや加齢により肝と腎が弱ると、身体の栄養状態が悪くなるため血行不良が生じ、皮膚の新陳代謝が低下します。

|

漢方 |

杞菊地黄丸、二至丸合六味丸など |

|

ツボ |

太谿、三陰交など |

|

食材 |

黒ごま、黒きくらげ、アスパラガス、山芋、卵、人参、ほうれん草など |

② 気滞血瘀(きたいけつお)体質

ストレスにより気の巡りが停滞して血行不良となる。

随伴症状:肩こり、頭痛、イライラ、憂うつ感、喉のつまり、便秘など。

気は血(けつ)を押し流す働きをしており、ストレスなどにより気の流れがスムーズでなくなると、血までも滞るようになります。

|

漢方 |

血府逐瘀湯、加味逍遙散など |

|

ツボ |

太衝、三陰交など |

|

食材 |

ミント、ジャスミン、春菊、三つ葉、みかんの皮、バラの花、玉ねぎなど |

③ 脾虚痰湿(ひきょたんしつ)体質

身体中に気血を巡らせるエネルギーが不足しているため老廃物がたまりやすく、血行が悪くなっている。

随伴症状:疲労感、顔色が悪い、めまい、食欲不振、軟便、お腹の張り、冷えなど。

胃腸虚弱や疲労により、身体の気(エネルギー)が作られなかったり、消耗しやすくなります。気には、血(けつ)や体液を全身に巡らせる働きがあるため、気が不足するとその力が足りず、流れが滞りやすくなります。

|

漢方 |

六君子湯、平胃散など |

|

ツボ |

足三里、陰陵泉など |

|

食材 |

豆腐や湯葉などの大豆製品、卵、いんげん豆、山芋、もやしなど |

目の下のクマの鍼灸治療

顔面部や身体に鍼やお灸を行う美容鍼灸をすることで血行がよくなり、血色のよいツヤのある素肌になっていきます。筋肉や神経を刺激することで身体全体のバランスを調整し、皮膚本来の回復機能を呼び起こします。

目の下のクマで使う代表的なツボ

承泣(しょうきゅう)、四白(しはく)、睛明(せいめい)、瞳子膠(どうしりょう)など。

暮らしのアドバイス

・目元や首元を蒸しタオルで温めましょう

・ストレッチやマッサージ、適度な運動をして血行をよくしましょう

・ストレスはその日のうちに発散しましょう

・表情筋を鍛えましょう

・寝不足にならないように気をつけましょう

監修 大谷孝枝

薬剤師・鍼灸師・国際中医専門員・中医薬膳師

中国漢方普及協会 学術委員

株式会社 誠心堂薬局 営業部課長

北里大学薬学部薬科卒

東京医療福祉専門学校鍼灸科卒